Dunia Islam

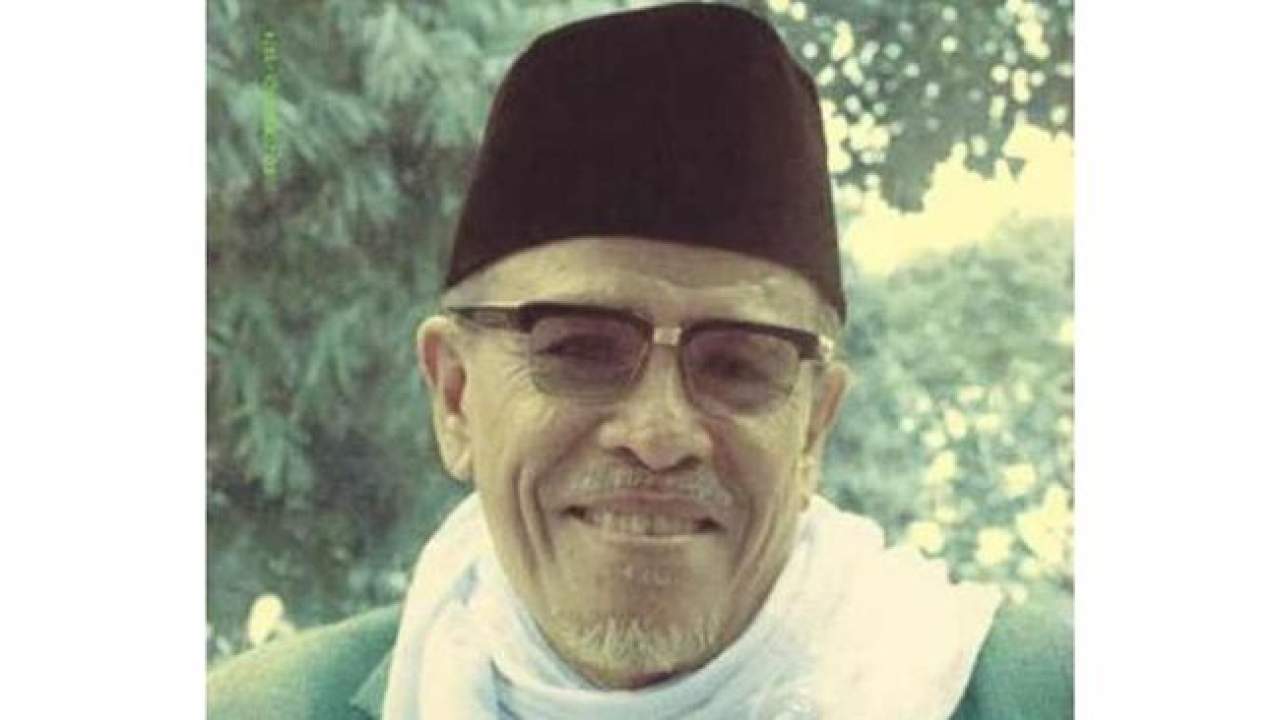

Ketika Hamka Dituduh Plagiat

Tulisan di media Bintang Timoer menuding Buya Hamka telah melakukan plagiat.

Prof Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang akrab disapa Buya Hamka (1908-1981) merupakan sosok yang multitalenta. Tidak hanya berkiprah di dunia dakwah dan pendidikan Islam, ulama berdarah Minangkabau itu juga dikenal luas sebagai seorang sastrawan terkemuka. Sepanjang hayatnya, ia telah menghasilkan tidak kurang dari 84 judul buku. Beberapa di...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Anies Mulai ‘Menyerang’ Ganjar dan Tuding Banyak Mafia

Anies mengeklaim banyak menyerap aspirasi warga tanpa dipublikasi.

SELENGKAPNYAStrategi Baru Politik Umat Islam

Tidak ada cara lain bagi survival bangsa, kecuali mengakomodasi kepentingan umat.

SELENGKAPNYAMusim yang Menyakitkan Bagi Arsenal

The Gunners mencoba bersyukur karena bisa kembali bermain di Liga Champions

SELENGKAPNYA