Kronik

Jejak Arab

Migrasi warga Arab diawali setelah terjadinya perpecahan besar di antara umat Islam.

Oleh SELAMAT GINTING

Saat menikmati tengkleng, makanan khas Solo, di Pasar Kliwon, datang serombongan orang dengan penampilan khas. Mereka juga memesan tengkleng. Kami sama-sama menikmati makanan yang terbuat dari sumsum dan kepala kambing. “Makanan ini cocok untuk lidah kami, keturunan Arab. Apalagi, kami menyukai daging kambing,” kata salah seorang memulai pembicaraan. Mereka mengaku warga...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Nyawa tanpa Nilai

Generasi muda kita seolah kehilangan teladan, kehilangan harapan, dan tak lagi memiliki impian.

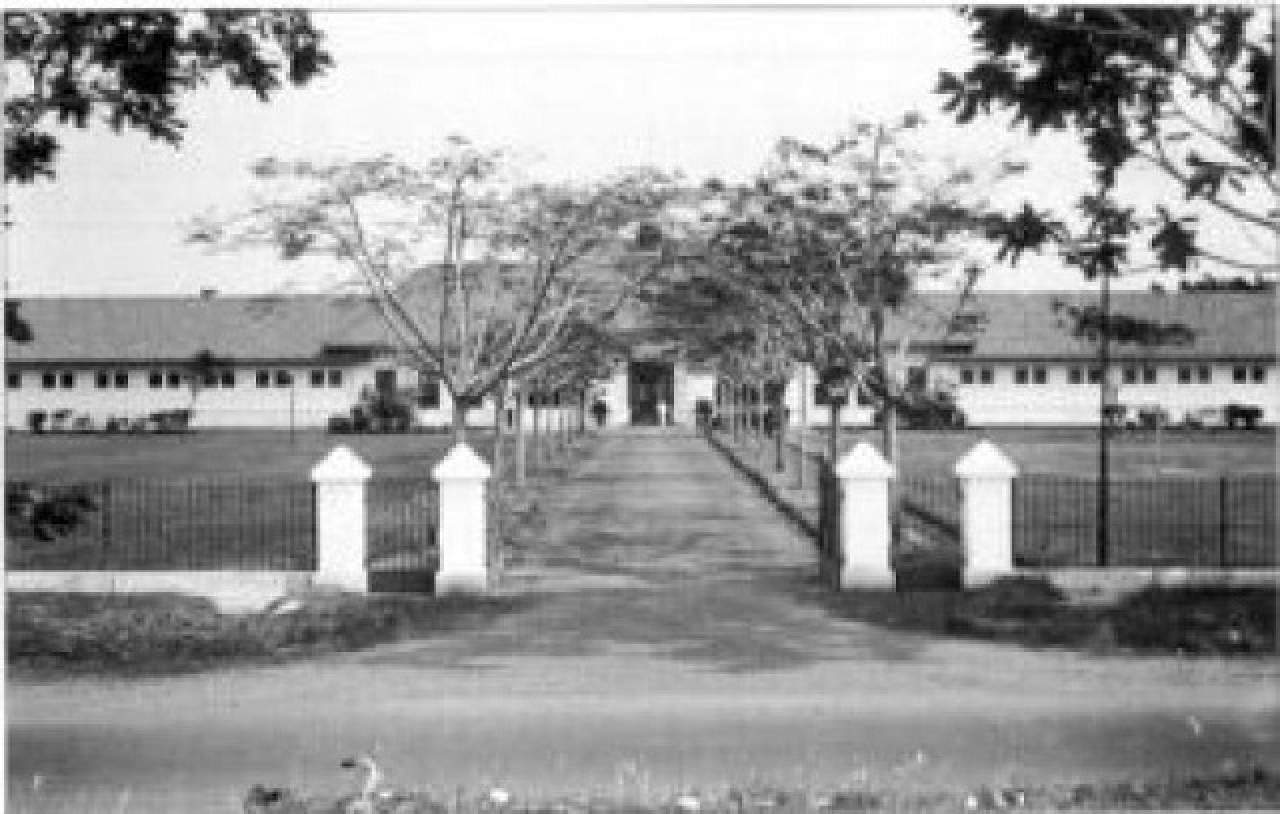

SELENGKAPNYAKenangan di Kamp Konsentrasi Yahudi Tangerang

Yahudi Shepardic dari Surabaya meminta dapur halal.

SELENGKAPNYALiterasi Zakat Warga Muhammadiyah di Atas Rerata Nasional

Survei dilakukan untuk memetakan literasi zakat warga Muhammadiyah, khususnya kaum muda.

SELENGKAPNYA