Dunia Islam

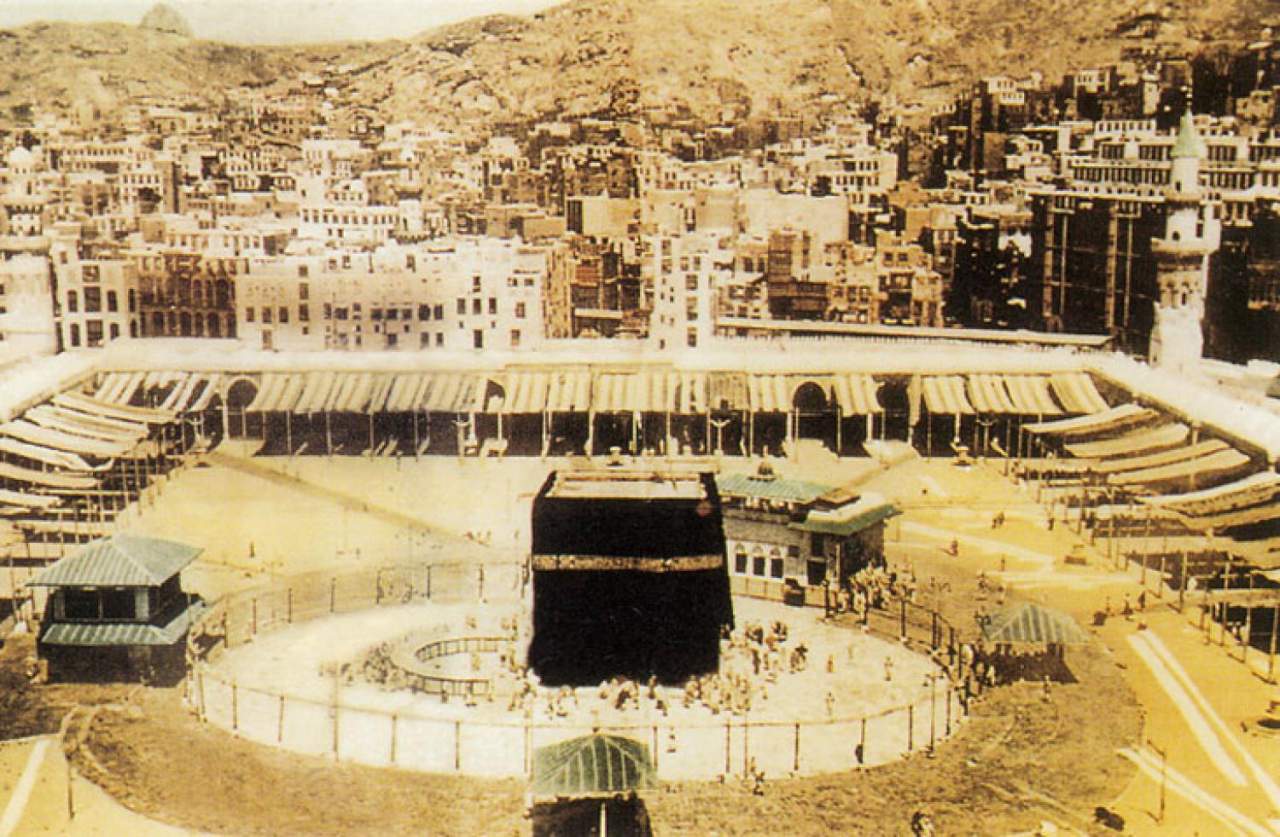

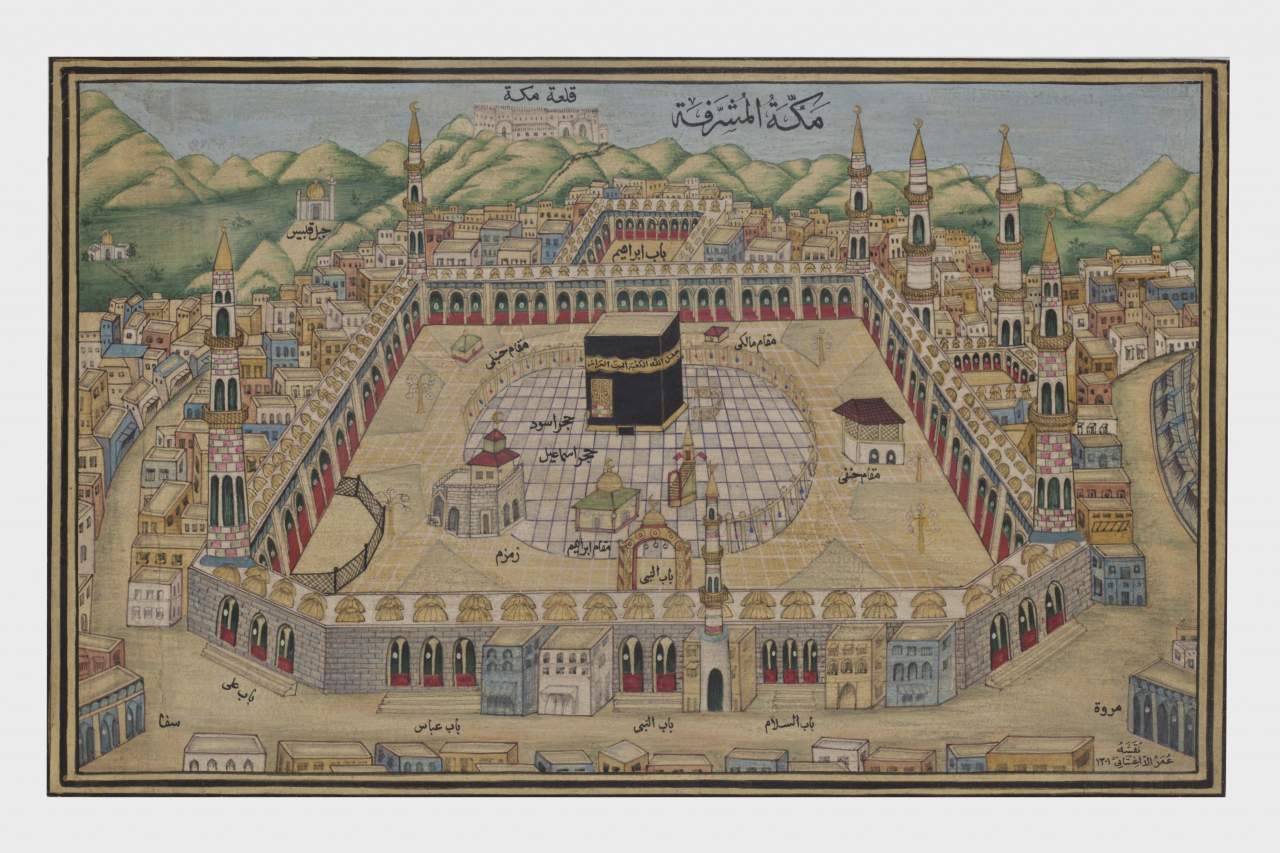

Sejarah Asrama Haji Nusantara di Tanah Suci

Sejumlah raja Muslim Nusantara membeli dan mewakafkan properti untuk tempat menginap jamaah haji.

Sejak maraknya kapal uap dan dibukanya Terusan Suez pada 1869, jumlah jamaah haji Nusantara kian melonjak. Dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat pesat. Bagaimanapun, mereka tidak hanya memerlukan alat transportasi yang relatif cepat, melainkan juga kenyamanan akomodasi secara keseluruhan. Salah satu kebutuhan jamaah haji Nusantara adalah permukiman sementara atau...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Dari Makkah, Semangat Anti-Kolonial Menggema

Hampir seluruh ulama Nusantara yang berperan sentral dalam transformasi intelektual dan sosial adalah alumni Makkah.

SELENGKAPNYAMukimin Jawi, Jejak Indonesia di Tanah Suci

Orang-orang Indonesia membentuk komunitas Jawi di Haramain.

SELENGKAPNYAMencari Fatwa Hingga ke Makkah

Para tokoh Nusantara meminta fatwa tentang sejumlah soal yang terjadi di tanah air mereka.

SELENGKAPNYA