Dunia Islam

Mencari Fatwa Hingga ke Makkah

Para tokoh Nusantara meminta fatwa tentang sejumlah soal yang terjadi di tanah air mereka.

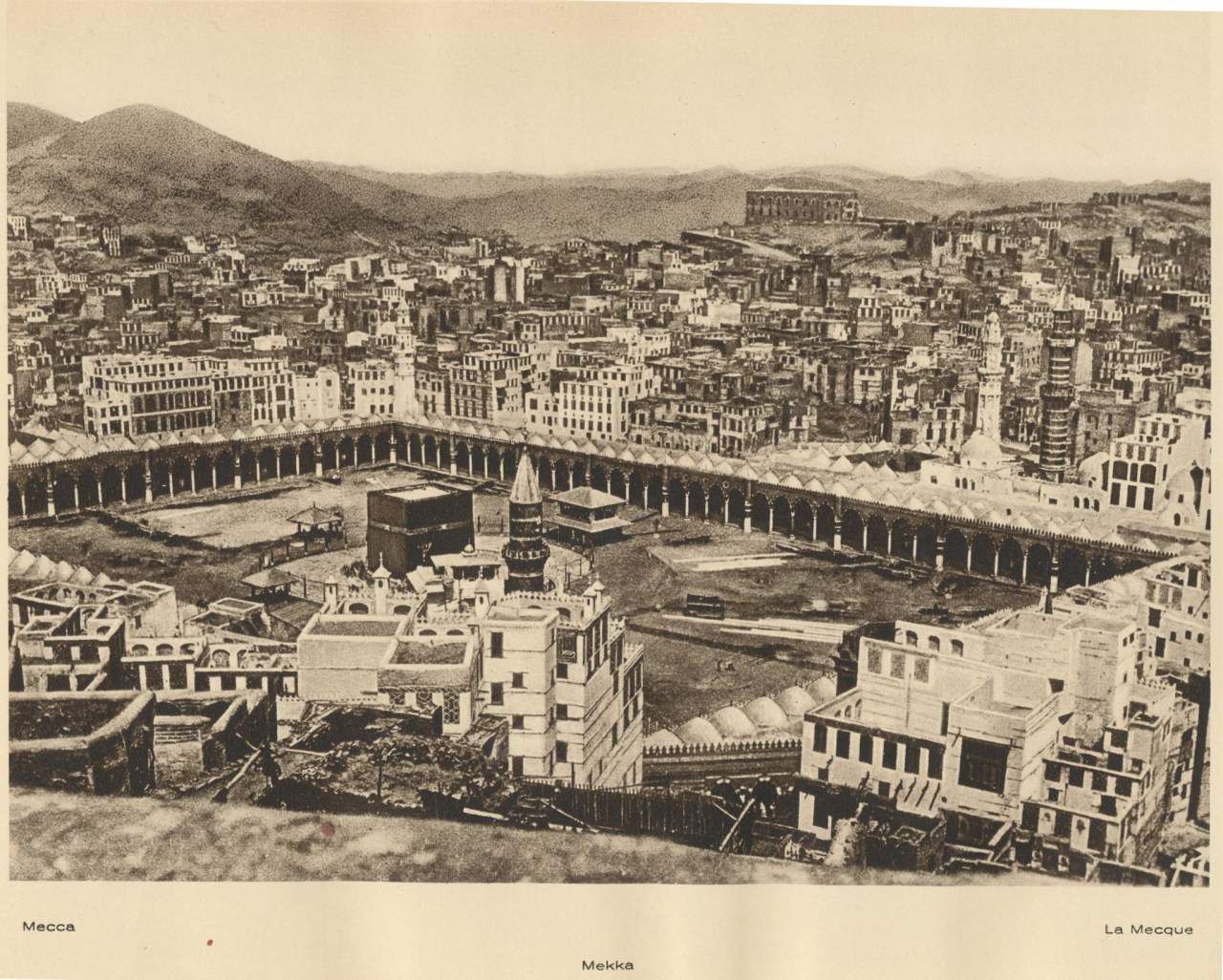

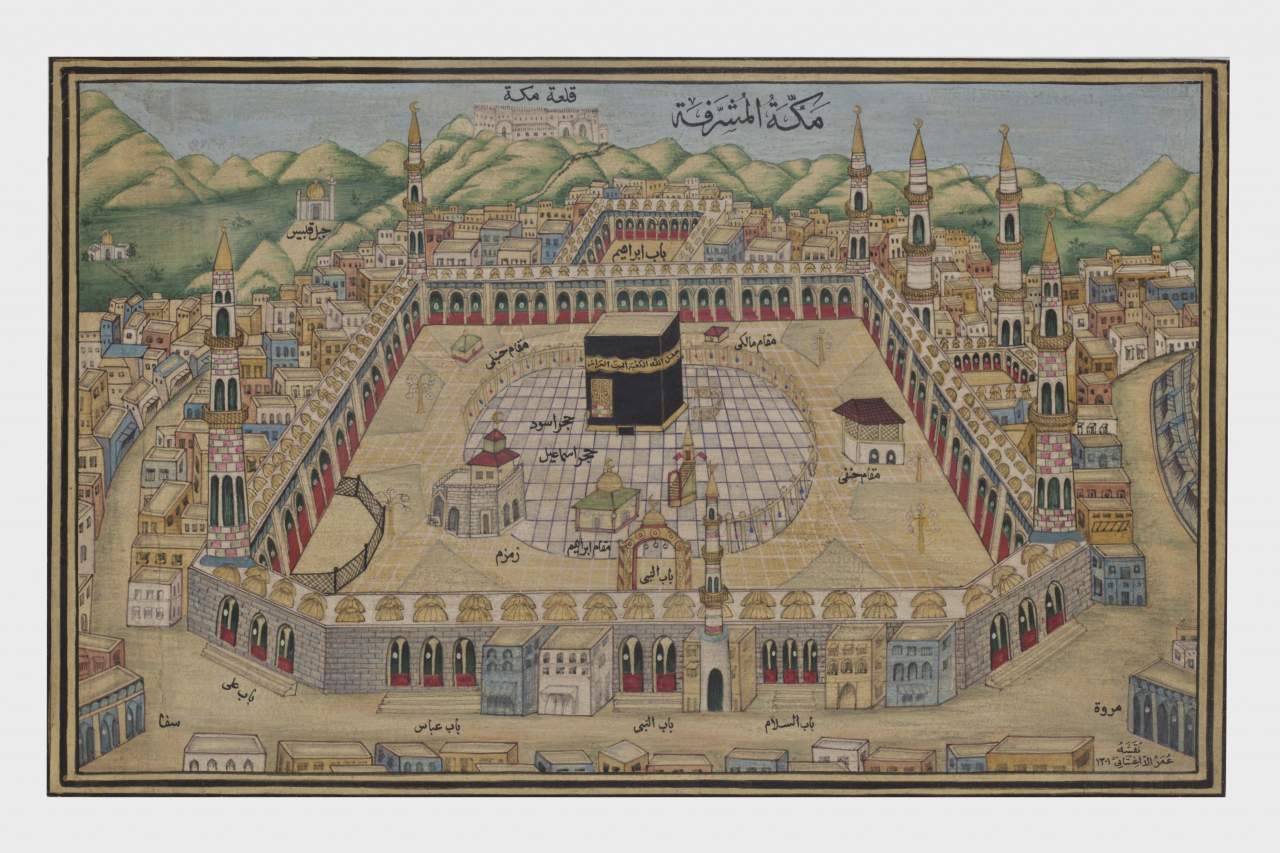

Kaum Muslimin umumnya memandang, Masjidil Haram adalah pusat dunia Islam. Mereka tidak hanya mafhum bahwa kiblat shalat terletak di Makkah al-Mukarramah, tetapi juga di sanalah tempat berkumpulnya ulama-ulama besar yang menjadi rujukan ilmu-ilmu agama. Sejak berabad-abad silam, banyak orang tua Muslimin Indonesia mengirimkan anak-anaknya ke Tanah Suci untuk belajar. Mereka...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Makkah dan Legitimasi Raja-Raja di Nusantara

Sejumlah raja Muslim di Nusantara mengirim utusan ke Syarif Makkah untuk meminta gelar.

SELENGKAPNYASetelah 25 Tahun Reformasi

Pada 25 tahun usia Reformasi, banyak yang telah melupakan proses Reformasi.

SELENGKAPNYAZiarah ke Masjid Nabawi

Bagi jamaah haji, Masjid Nabawi memiliki pesona tersendiri dengan segala nilai sejarah dan spiritualnya.

SELENGKAPNYA