Refleksi

Peneguhan Kesadaran HAM di Indonesia (1)

Kejahatan kepada pribadi sesungguhnya kejahatan kepada kemanusiaan.

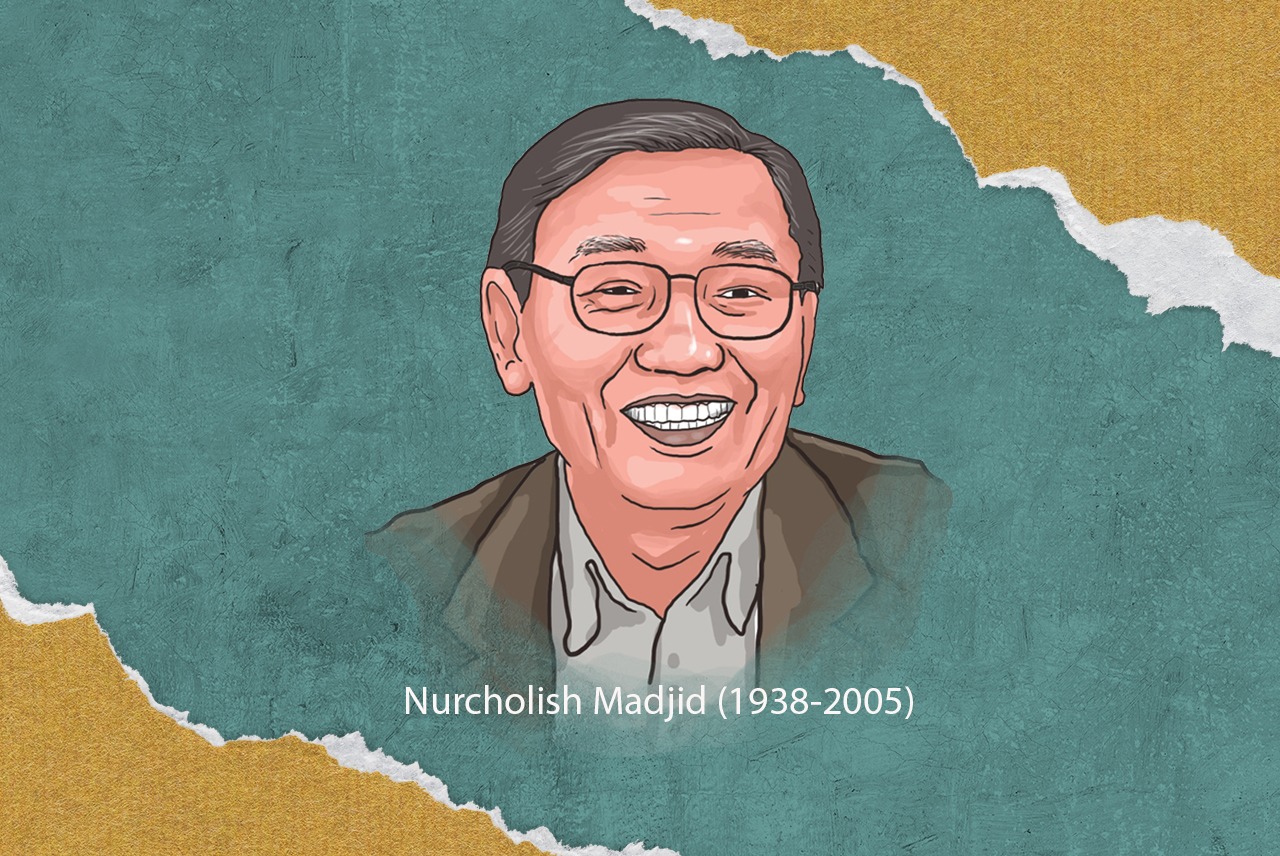

Oleh NURCHOLISH MADJID

OLEH NURCHOLISH MADJID Salah satu sumber kesulitan dalam usaha menunjang pelaksanaan dan perhatian kepada hak-hak asasi manusia (HAM) di Indonesia serta peningkatan kesadarannya dalam masyarakat ialah persepsi yang sering kurang tepat tentang kesenjangan antara nilai-nilai universal dan pola-pola sosial budaya lokal. Sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, di Indonesia banyak ditemukan pandangan...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Nilai Tambah dan Jejak Kebaikan

Melakukan kebaikan merupakan akhlak mulia bagi seorang Muslim.

SELENGKAPNYASurat-Surat dari Rasulullah

Setidaknya terdapat 50 buah surat dari Rasulullah SAW yang terdokumentasikan dalam kitab A'lam.

SELENGKAPNYALima Jenis Olahraga untuk Atasi Kecemasan dan Depresi

Berlari di luar ruangan menjadi cara ampuh untuk mendapat efek antidepresan.

SELENGKAPNYA