Wawasan

Sumpah Pemuda Bukan Sekadar Mitos

Peristiwa Sumpah Pemuda jadi serius karena keberadaan idenya yang sudah sangat lama.

OLEH MUHAMMAD SUBARKAH JJ Rizal lahir di Jakarta, 1975. Ia menyebut nama sebenarnya adalah Rizal. Sedangkan, “JJ” adalah nama panggilan. Menurut dia, nama itu sengaja dipilih orang tuanya karena saat itu benar-benar ingin punya anak laki-laki. Rizal dalam bahasa Arab artinya memang laki-laki. “Benar. Nama saya itu pendek Rizal. JJ itu...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Erdogan Usulkan Referendum Nasional Soal Hijab

Partai berkuasa pimpinan Erdogan mencabut larangan mengenakan hijab di lembaga-lembaga negara pada 2013.

SELENGKAPNYAIslam Makhachev Rebut Juara Dunia UFC

Makhachev mengikuti jejak mentornya, Khabib Nurmagomedov, setelah menekuk Oliveira

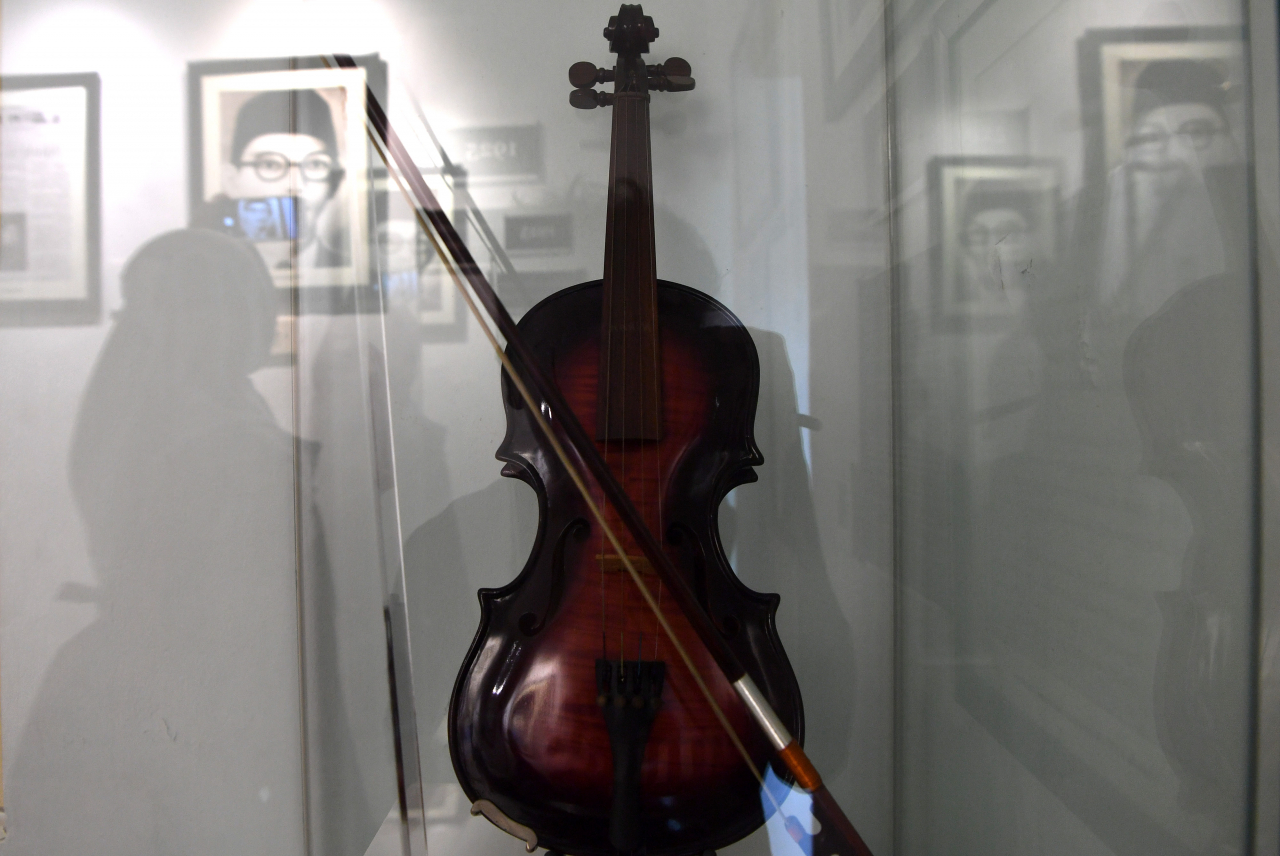

SELENGKAPNYASaat WR Soepratman Menggugah

WR Soepratman sudah sejak lama ingin menyumbangkan sesuatu bagi perjuangan bangsanya.

SELENGKAPNYA