Refleksi

Mitos, Ideologi, dan Ilmu (2)

Mengenai fakta ideologi melihatnya secara subjektif, sedangkan ilmu melihatnya secara objektif.

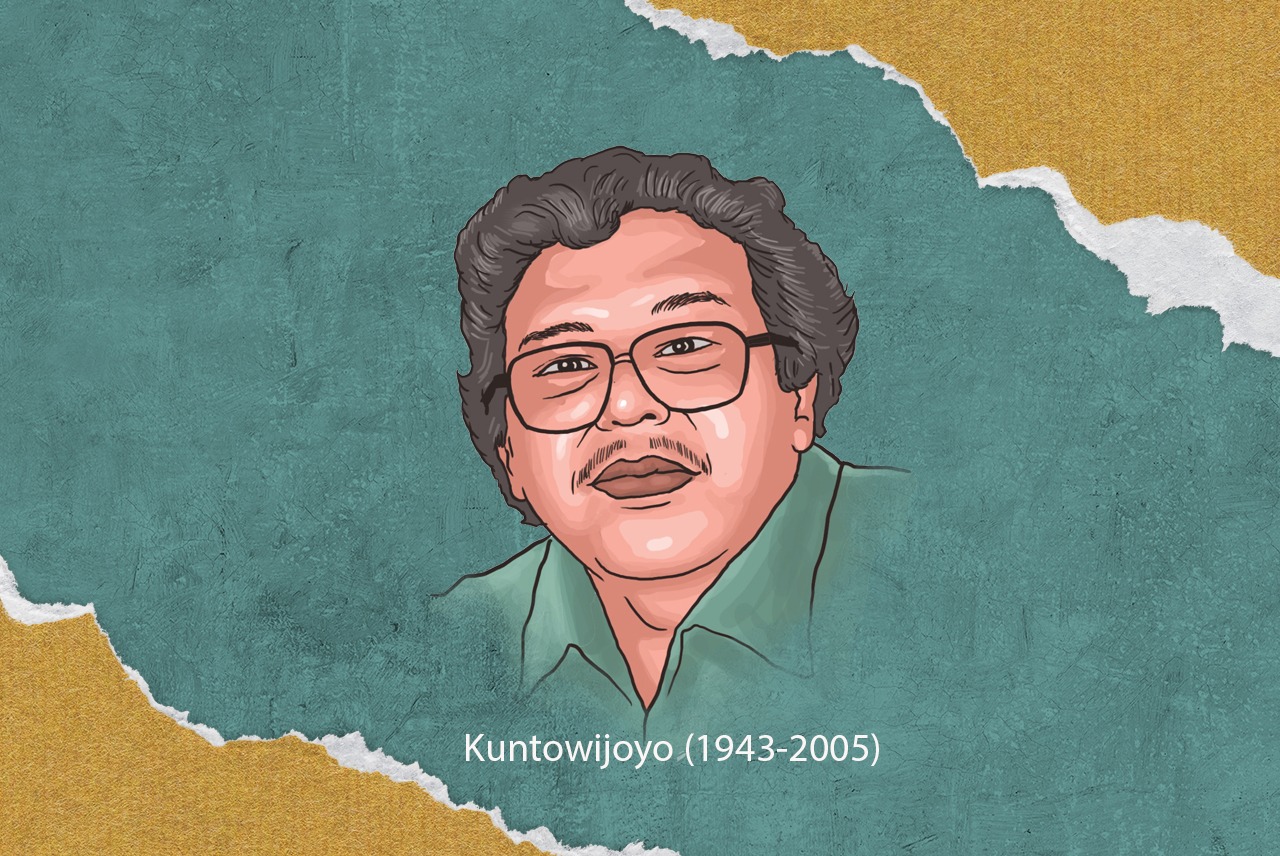

Oleh KUNTOWIJOYO

Rupanya kenyataan bahwa Sarikat Islam (SI) cepat berkembang membuat berang pejabat kolonial. Pantas kalau pendirinya, Haji Samanhudi, mendapat cemooh dari pejabat Belanda. Dr Rinkes dari Kantoor voor Inlandsche Zaken menggambarkannya sebagai penjudi, suka bergaul dengan para wanita buruk, gonta-ganti istri, dan seorang pedagang merangkap sebagai rentenir yang 'awoke one morning...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Cegah Politisasi Puasa

Puasa itu membela yang lemah karena dilemahkan dan membantu yang miskin.

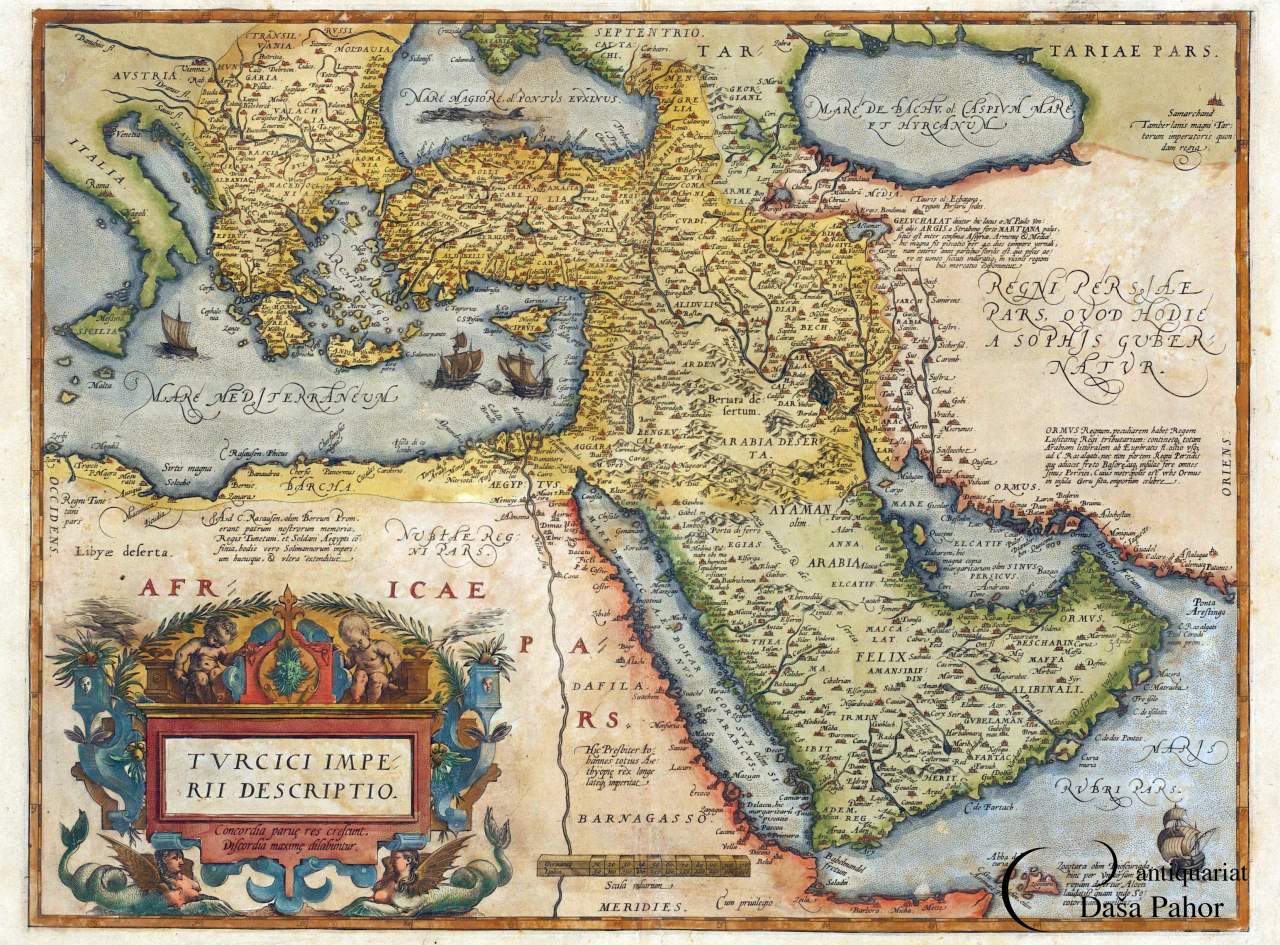

SELENGKAPNYAMisteri Hubungan Jawa dengan Imperium Utsmani

Sistem kepangkatan di dalam pasukan Pangeran Diponegoro juga dibuat sesuai dengan Turki Utsmani.

SELENGKAPNYASejarah Permulaan Penulisan Sirah

Penulisan biografi atau Sirah an-Nabawiyah menjadi perhatian para sarjana sejak abad-abad pertama Hijriyah.

SELENGKAPNYA