Islamia

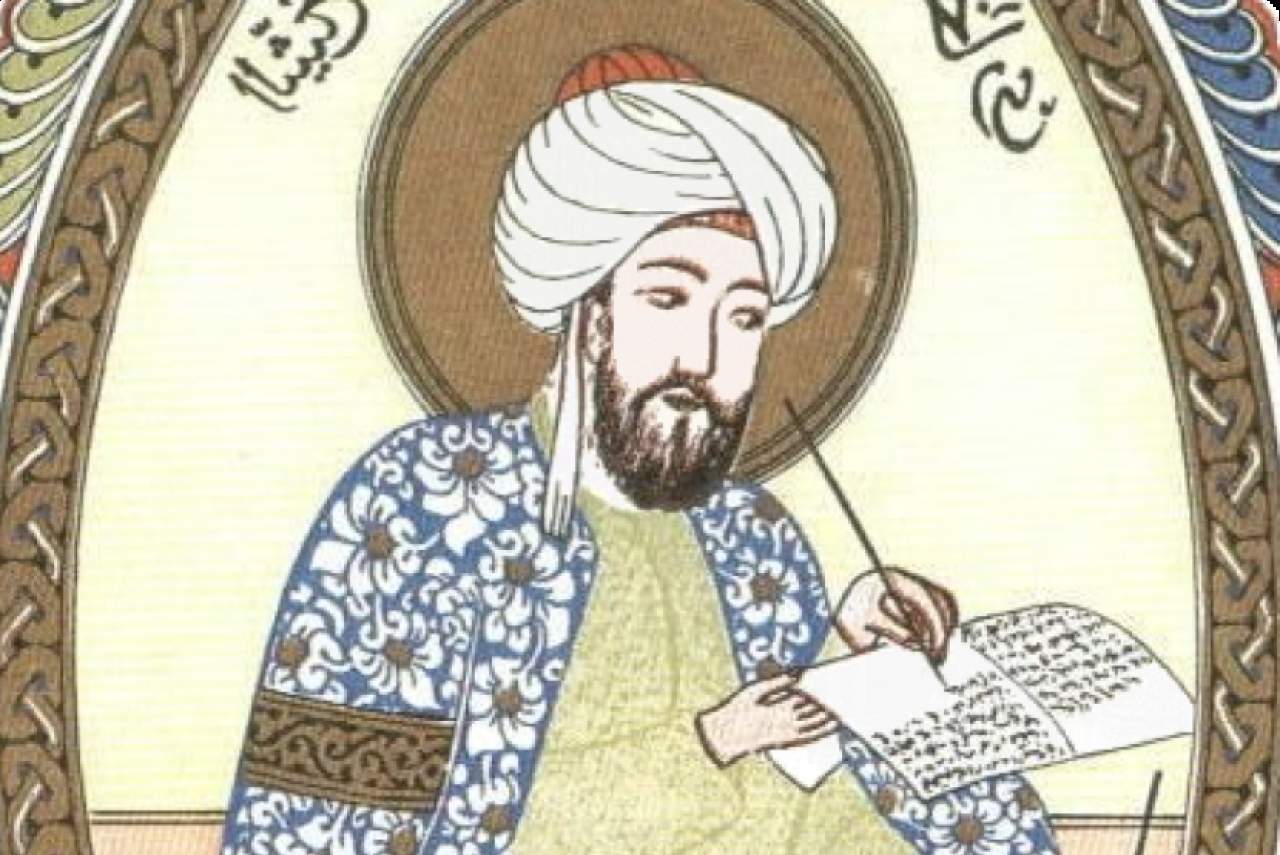

Etika Eskatologis Ibn Sina Menurut An-Nakhjuwani

Ibn Sina perlu mengevaluasi cara pandang mengenai kebahagiaan.

OLEH AKHMAD ROFII DAMYATI; Direktur STAI al-Mujtama’ Pamekasan Etika adalah cabang filsafat yang menjawab pertanyaan praktis tentang perbuatan manusia; tentang nilainya, prinsipnya, normanya yang memastikan tindakan itu layak atau tidak, baik atau tidak, menguntungkan atau tidak bagi dirinya. Masalahnya, dalam banyak literatur klasik, cabang etika ini selalu membicarakan isu kebahagiaan; yakni...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Ribuan Jamaah Hadiri Istighatsah Kubra di Cianjur

Istighosah ini momentum penting untuk memperkuat persatuan umat.

SELENGKAPNYAPengajian Ibu-Ibu, Riwayatmu

Majelis taklim dekat sejarahnya dengan dakwah di Indonesia.

SELENGKAPNYA