Analisis

IKN: Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pembangunan IKN, kawasan ekonomi khusus lainnya akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Oleh ADIWARMAN A KARIM

OLEH ADIWARMAN A KARIM François Perroux, profesor Collège de France, dalam artikel legendaris nya “Note sur la Notion de Pole de Croissance”, mengembangkan teori titik pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan seragam di semua wilayah, tapi pertumbuhan akan terjadi di wilayah tertentu yang disebut titik pertumbuhan. Titik pertumbuhan ini ditandai dengan...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Jejak Perang Dunia II di Gerbang Pasifik

Pulau Morotai tempat menarik untuk menelusuri sejarah Perang Dunia II.

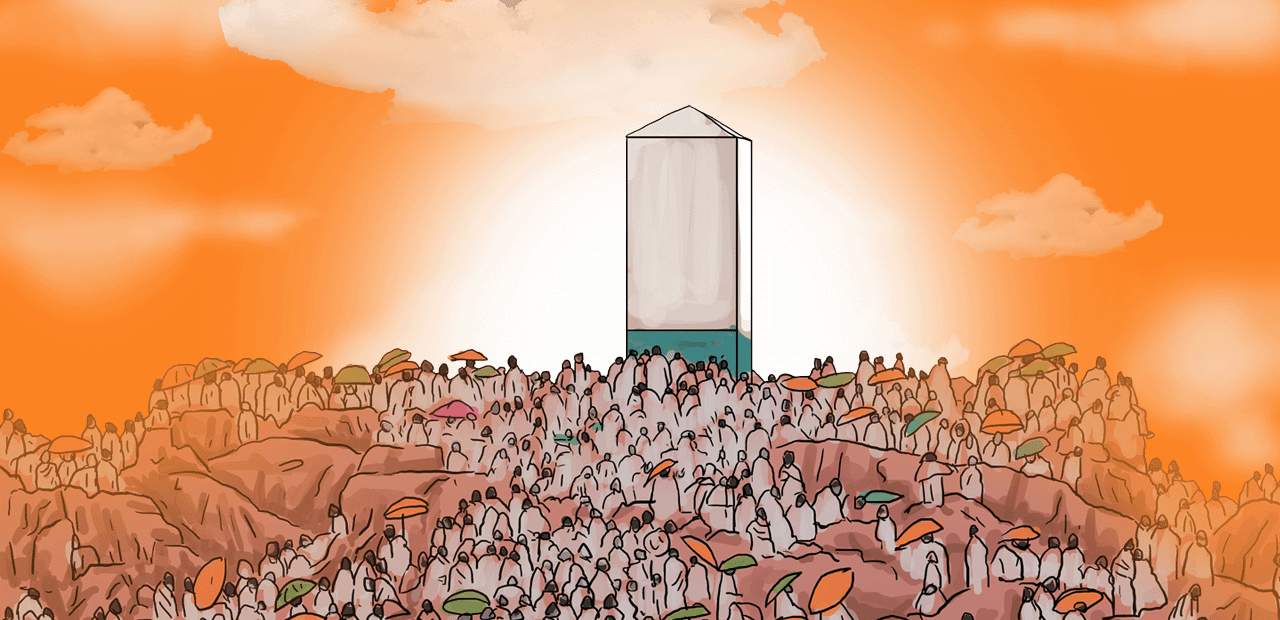

SELENGKAPNYADari Hudaibiyah ke Kemenangan Nyata

Berbagai peristiwa terjadi menjelang Pembebasan Kota Makkah oleh Nabi Muhammad SAW.

SELENGKAPNYA