Opini

Lima Cara Berpikir Islam untuk Memelihara Lingkungan

Cara berpikir Islami yang pro lingkungan berserakan di Alquran dan sunah.

AS ROSYID; Direktur Eksekutif the Reading Group for the Social Transformation, Penulis Buku Melawan Nafsu Merusak Bumi (2022) Saya menyeberangi anak Kali Meninting di sebuah kampung dekat Desa Kekeri, sore itu. Motor butut saya melintasi sebuah jembatan kecil. Sengaja saya melambat untuk memperhatikan sungai di bawah. Hati saya mencelos melihat air biru...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Kenaikan Ongkos Haji

Perlu dirumuskan formulasi nilai manfaat masing-masing calon jamaah secara proporsional dan berkeadilan.

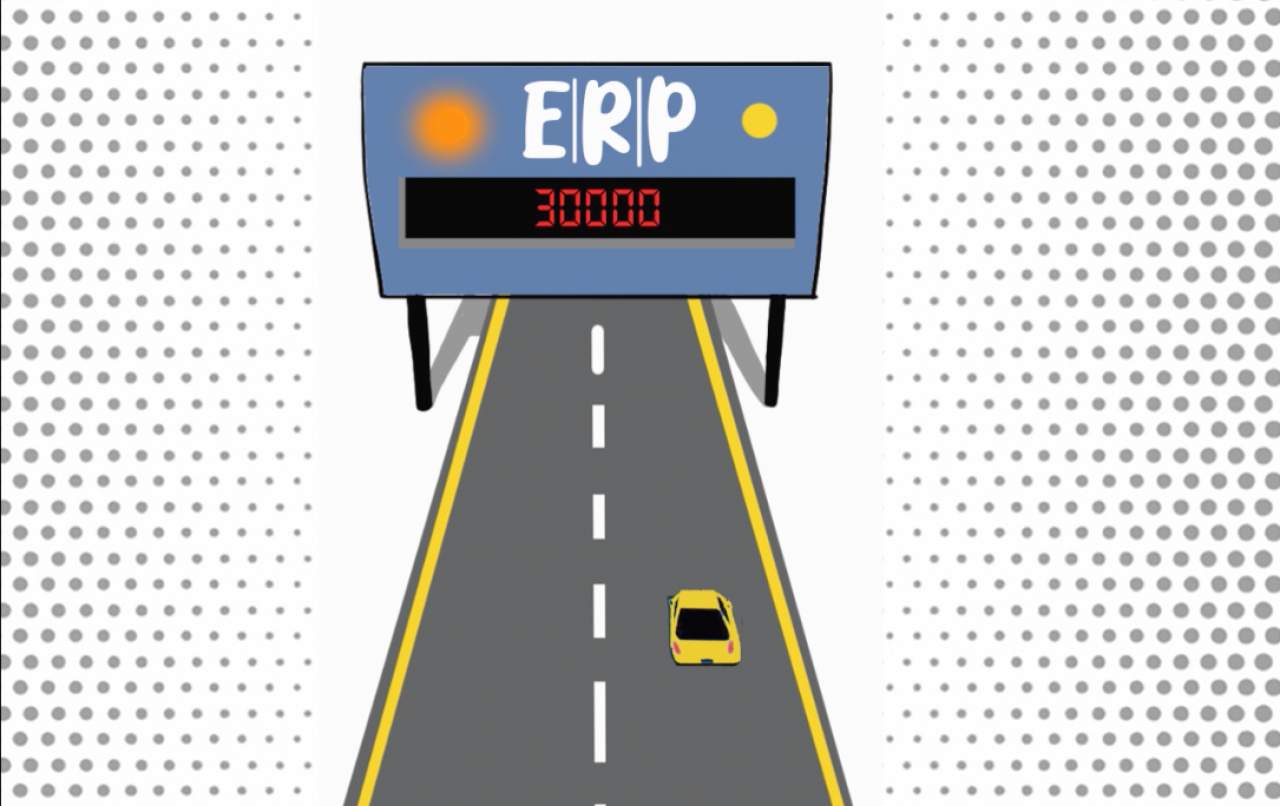

SELENGKAPNYAERP untuk Siapa?

Besaran tarif ERP yang terjangkau menjadi isu paling krusial penerapan ERP.

SELENGKAPNYA