Inovasi

Menyusuri Akar Peradaban Budaya Flexing

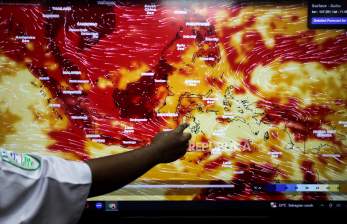

Teknologi adalah pendorong perubahan yang paling cepat.

Hidup di era digital, seperti saat ini, jelas gampang-gampang susah. Di satu sisi, ada berbagai kemudahan dan kepraktisan yang dibawa oleh teknologi. Namun, disisi lain, ada pula dampak kerumitan hidup yang makin terasa akibat perkembangan teknologi. Salah satu contohnya, dalam memaknai nilai kebendaan. Di era digital seperti sekarang, semakin banyak...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Polda Jabar Tingkatkan Patroli Cegah Kasus Pembegalan Warga

Polisi akan melakukan penindakan yang sangat tegas terhadap pelaku curas atau pembegalan.

SELENGKAPNYAAbdullah bin Rawahah Menolak Suap dari Wajib Pajak

Suap termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil.

SELENGKAPNYATerduga Pelaku Dugaan Kasus Pinjol Ditangkap

Polres Bogor menangkap terduga pelaku kasus dugaan penipuan bermodus pinjol.

SELENGKAPNYA