Islamia

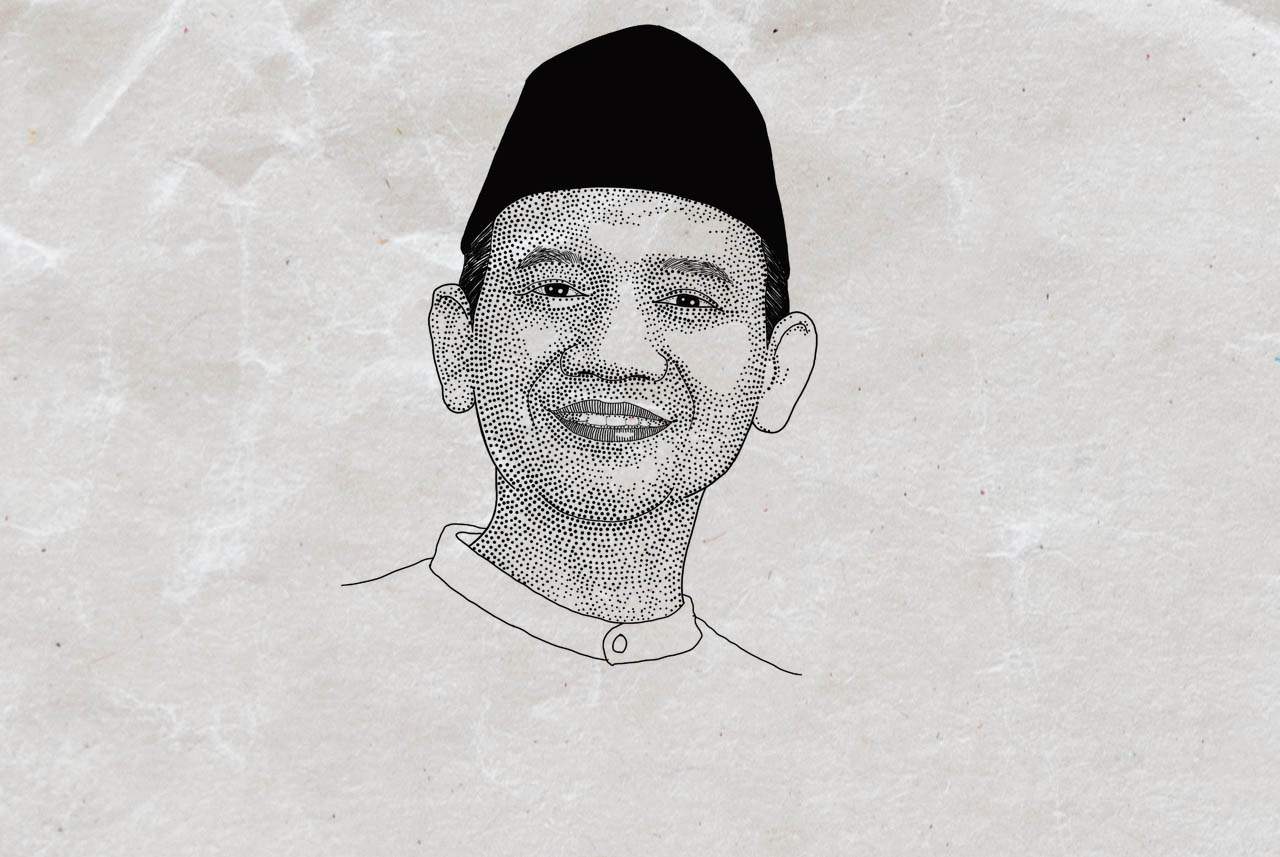

Hamka dan Dakwah Kebudayaan

Hamka juga mengajukan sebuah prinsip penting untuk menganalisis kebudayaan itu sendiri.

AKMAL SJAFRIL, Kepala Sekolah Pemikiran Islam (SPI) Pusat Perdebatan seputar Islam Nusantara dan jilbab hanyalah sebagian kecil dari diskursus seputar agama dan kebudayaan di Indonesia. Belum lama ini, fatwa Ustaz Khalid Basalamah yang mengharamkan wayang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebagian orang yang merasa bahwa Ustaz Khalid telah merendahkan budaya Jawa menyelenggarakan...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Jual Beli Buket Uang Dalam Syariah Islam

Apakah diperbolehkan jika nominal uang di buket berbeda dengan harga jual?

SELENGKAPNYAJejak Romusha di Bayah

Sebagian besar jejak berdarah pembangunan rel kereta api Saketi-Bayah tersisa dalam cerita yang memudar.

SELENGKAPNYABiden: Pandemi Telah Usai

Masyarakat menganggap pembatasan yang masih dilakukan justru menjadi hambatan.

SELENGKAPNYA