Refleksi

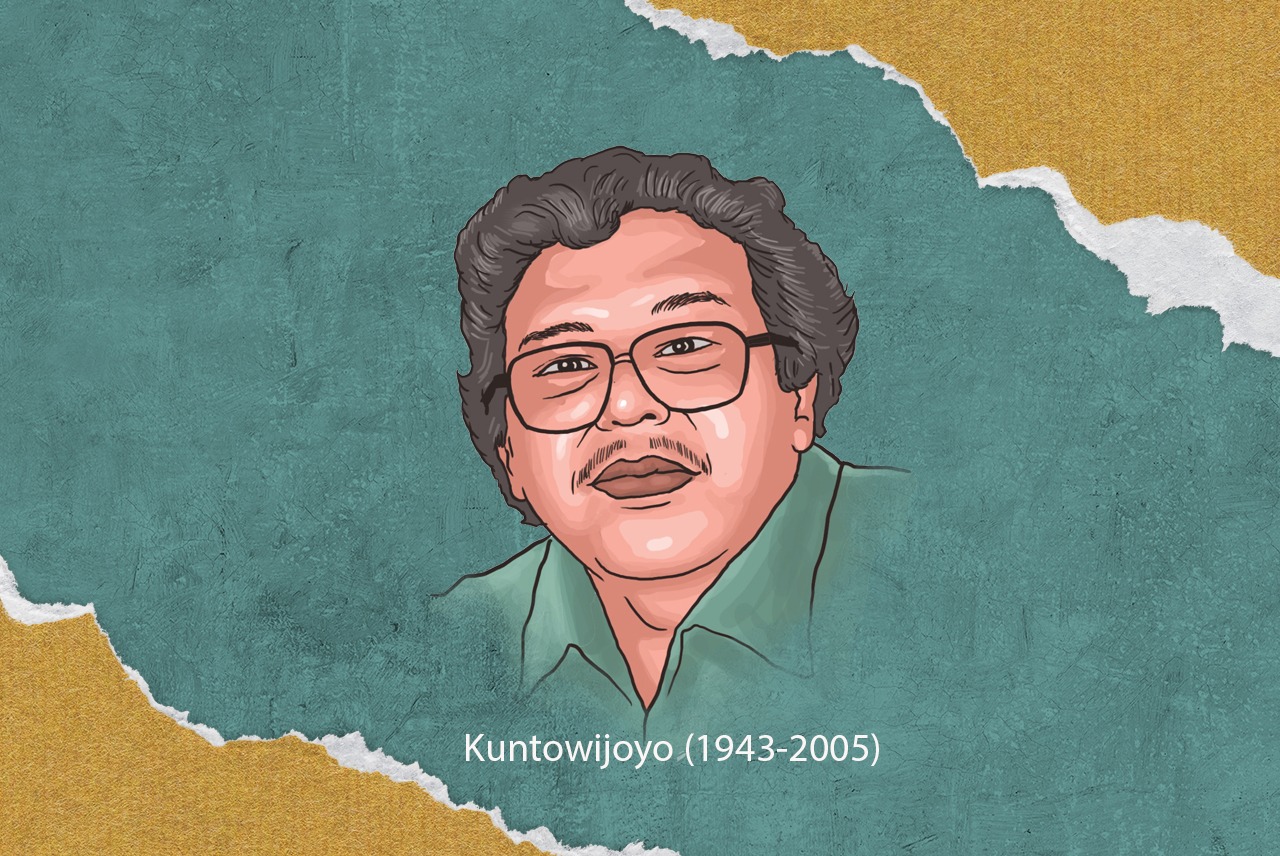

Islam dan Strukturalisme Transendental (Bagian III)

Perluasan kesadaran individual itu sayangnya sampai kini hanyalah pada kesadaran jamaah.

Oleh KUNTOWIJOYO

Seorang yang taat beragama dan mempelajari ilmu-ilmu alam (teknik, fisika, farmasi, pertanian, kedokteran) tidak banyak mempunyai persoalan dengan aspek muamalah agama. Masalahnya hanya orang beriman atau tidak-beriman. Sebaliknya, mereka yang belajar ilmu-ilmu kemanusiaan (sosiologi, antropologi, politik, sejarah, filsafat) akan mempunyai persoalan besar. Itu semua karena aspek muamalah agama termasuk...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Islam dan Strukturalisme Transendental (Bagian II)

Epistemologi dalam Islam adalah epistemologi relasional.

SELENGKAPNYAIslam dan Strukturalisme Transendental (Bagian I)

Islam juga mengalami transformasi secara spasial, historis, dan sosial.

SELENGKAPNYA