Refleksi

Warisan Ibrahim dan Ismail

Begitulah hidup. Ada penerima dan ada pemberi. Ada yang miskin dan ada yang berkecukupan.

Oleh KH HASYIM MUZADI

Gerbang memori religi monoteistik kita nyaris setahun sekali berderit-derit, yakni hanya ketika hari sudah menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha/Idul Qurban. Seperti biasa, sebagian kita lantas mengidentifikasi diri sebagai figur-figur Nabi Ibrahim masa kini, yang mewarisi sikap hanafiyaat-nya dalam beragama, ketulusannya dalam berkurban, dan kebesaran jiwanya saat harus memenggal putranya,...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

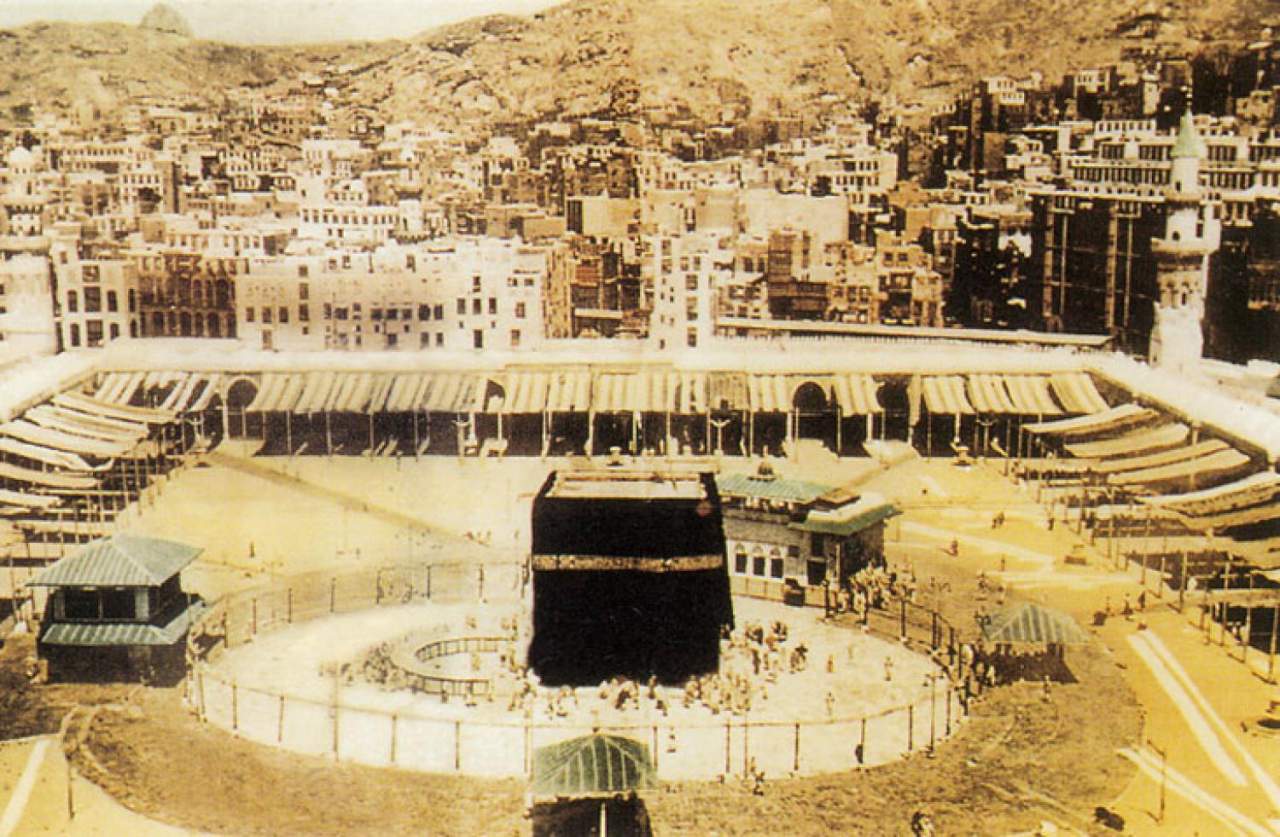

Sejarah Haji dari Zaman Nabi

Usai menegakkan Ka’bah, Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk menyeru manusia yang beriman agar berhaji.

SELENGKAPNYACatatan Rihlah Haji di Masa Lalu

Perjalanan haji yang dilakukan Muslimin Nusantara di masa lalu menghadapi banyak tantangan.

SELENGKAPNYAHaji Lelah dan Penuh Derita

Nasib seperti itu akan dialami jamaah haji karena tidak fokus dalam melaksanakan ibadah tersebut.

SELENGKAPNYA