Islamia

Islam dan Lingkungan Hidup

Konsep Islam tentang lingkungan terbukti menjadi solusi untuk kehidupan berkelanjutan.

MOH ISHOM MUDIN, Direktur Nursi Corner Dengan cukup fasih, Rachel Carson (d 1964) menulis musim semi tidak lagi bersemi, tidak ada kicau burung, tanpa kumbang dan bunga. Keserakahan manusia telah merampas keceriaan musim yang ditunggu-tunggu semua makhluk, ‘It was a spring without voices; musim semi yang sepi’ (Rachel Carson, Silent Spring,...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Dari Pasar Baru Kemerdekaan RI Disiarkan

Penyiar Antara Jusuf Ronodipuro membaca kan salinan teks proklamasi tepat pukul 19.00 WIB dan menggegerkan dunia

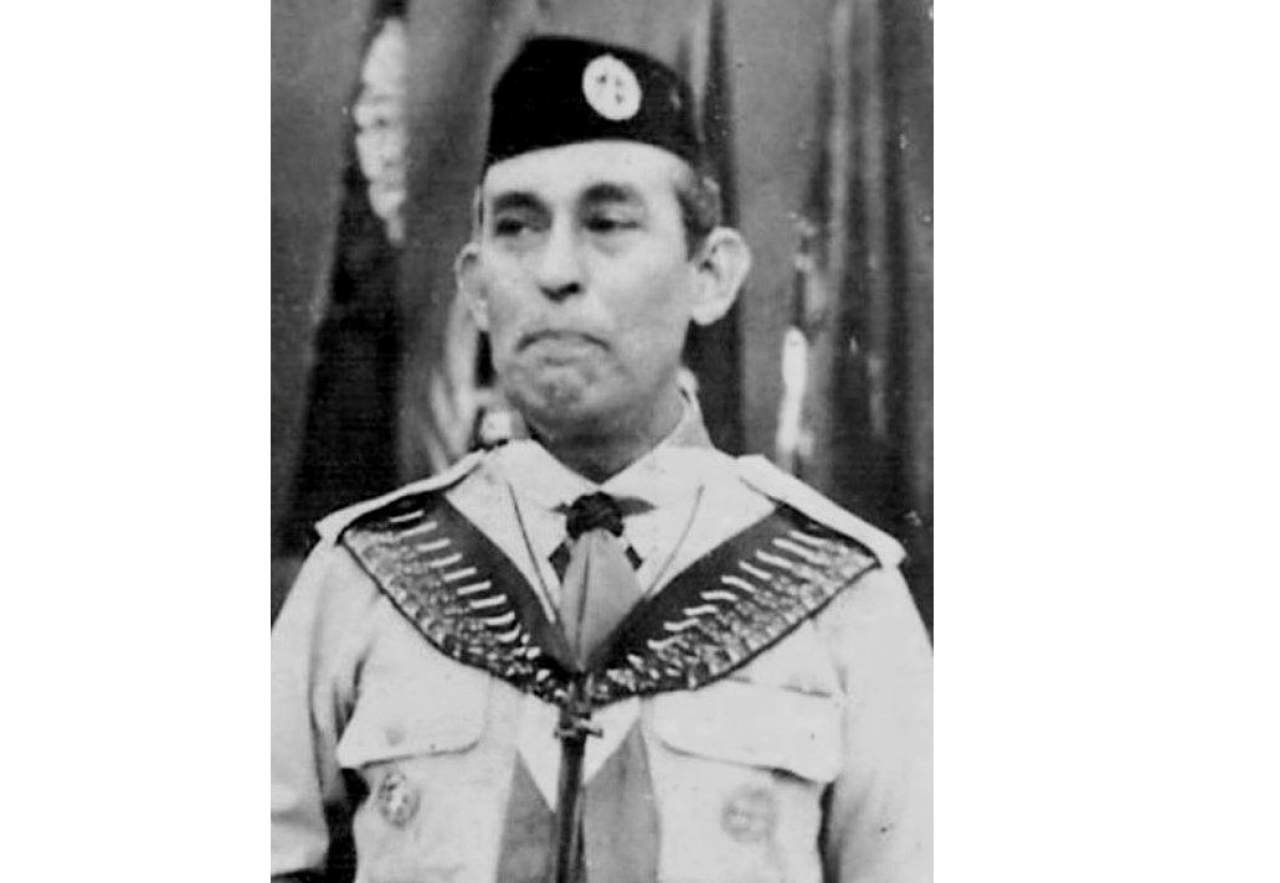

SELENGKAPNYASayyid Husein Mutahar, Kiprah Habib, dan Paskibraka

Sayyid Husein Mutahar tercatat sebagai yang turut membidani lahirnya Paskibraka.

SELENGKAPNYASaat Liga Arab Perjuangkan Kemerdekaan RI

Ada peranan diplomat Mesir dalam peristiwa bersejarah itu.

SELENGKAPNYA