Sastra

Muazin Jalan Belantu

Cerpen Anggit Rizkianto

Oleh ANGGIT RIZKIANTO

Abdullah telah kehabisan kata-kata menghadapi anak sulungnya. Memang benar bahwa sebagai orang tua ia bukanlah penggembala yang selalu mendikte putra-putranya ke mana harus melangkahkan kaki. Baginya, seorang anak adalah camar yang harus lepas dan terbang tinggi, menjelajah lautan dan pulau-pulau. Namun, ia risau benar dengan permintaan anaknya kali ini. Lewat surat terakhirnya, anak sulungnya yang kini terlibat riuh rendah revolusi di Jakarta itu mengabarkan bahwa ia hendak mengganti nama. Apakah anak itu tak peduli lagi dengan akar dan bermaksud melenyapkannya?

Sesungguhnya tak ada yang lebih penting bagi Abdullah selain menguatkan anak-anaknya dengan bekal ilmu, termasuk ilmu agama. Maka hal itu pulalah yang ia usahakan terhadap Achmad, si sulung. Semua terasa dimudahkan karena selain ia seorang mantri kehutanan, Mailan istrinya adalah anak seorang tuan tanah.

Achmad tentu tak pernah mengira bahwa keputusannya kelak akan turut menentukan jalannya sejarah. Sebab, kota kecil yang ia tinggali bak taman bermain yang terus menggembirakan hidupnya. Setiap pagi ia berangkat sekolah dari rumahnya di Jalan Belantu, jalan yang tidak terlalu besar dan dipenuhi rumah-rumah panggung orang Melayu. Di sekolah ia belajar sebagaimana murid-murid lain. Sekolah itu besar dan dikelilingi pagar-pagar kawat. Di atapnya yang menjulang tinggi tertulis nama sekolah: Hollandsch-Inlandsche School. Sekolah itu juga memiliki halaman sangat luas. Achmad suka sekali bermain sepak bola dengan meneer-meneer Belanda di situ.

Sepulang sekolah Achmad belajar mengaji dengan pakciknya, Abdurrachim. Setelah itu bersama kawan-kawannya ia akan meluncur ke sungai, berenang dan bermain air sesuka hati. Jika tidak begitu, Achmad dan kawan-kawan akan berjalan sedikit jauh, melewati batas-batas Kota Tanjung Pandan. Mereka menuju danau-danau bekas tambang timah. Di tempat itu pun mereka berenang dan bermain sesuka hati.

Bagi Achmad maupun kawan-kawannya, bermain di danau bekas tambang lebih menyenangkan, karena mereka bisa salto dari ketinggian sebelum menceburkan diri ke air. Kalau sudah begitu, Achmad biasanya akan pulang dalam keadaan mata merah, kulit hitam mengilat, rambut kusut masai, dan pakaiannya lusuh serta menghitam. Mailan, ibunya, kerap kali menggerutu karena kebiasaan anaknya itu, tapi Abdullah selalu membela.

“Sudah, biarkan saja, yang penting Achmad tetap rajin belajar dan mengaji,” kata Abdullah.

Begitulah. Bagi Abdullah, Achmad tetaplah anak yang membanggakan selama ia rajin belajar dan mengaji. Kebanggaannya itu kemudian bertambah-tambah ketika suatu hari ia meminta anaknya itu mengumandangkan azan di surau yang tak jauh dari rumah. Suara Achmad keras dan surau tidak memiliki pelantang suara, sehingga si sulung dimintanya jadi muazin.

Achmad menyambut permintaan itu dengan suka cita. Maka, setiap waktu salat Magrib dan Isya, udara akan menyatu dengan kumandang azan Achmad di sepanjang Jalan Belantu. Suara azan itu mengetuk pintu-pintu hati setiap mereka yang masih memiliki iman; melupakan sejenak segala perkara kehidupan yang fana. Orang-orang pun bergegas menuju surau.

Suatu hari, kumandang azan Achmad mengundang kedatangan Sobri, tetangganya yang selama ini tak pernah salat di surau.

“Suara Bang Amat keras dan merdu,” puji Sobri.

Tak berselang lama keduanya pun akrab. Tubuh Sobri lebih kecil dari Achmad—agaknya begitu juga dengan usianya. Namun hal itu tak menghalangi Sobri untuk bergabung dengan geng Achmad serta kawan-kawannya yang lain. Sobri ikut mengaji dengan Achmad di rumah Abdurrachim. Setelah itu mereka akan bermain di sungai, atau menjelajahi lubang-lubang bekas tambang. Setelah pulang dan mandi sore, mereka akan berada di surau Jalan Belantu itu hingga lepas waktu Isya. Sejak Achmad ditunjuk menjadi muazin, surau itu makin ramai dengan anak-anak.

Namun, sekitar enam bulan kemudian Sobri tak pernah lagi datang ke surau. Anak itu juga tak pernah lagi ikut mengaji di rumah Abdurrachim maupun bermain di sungai dan danau. Achmad merasa kehilangan sekalipun ia tetap bersemangat mengumandangkan azan setiap hari. Tapi, tak peduli sekeras dan semerdu apa pun ia mengumandangkan azan, Sobri tetap saja tak muncul.

Sampailah kemudian Achmad menyaksikan sendiri kenyataan yang menusuk-nusuk perasaannya. Sore itu ia baru pulang mengaji dari rumah Abdurrachim. Di satu persimpangan jalan, ia bertemu Sobri yang tengah memanggul karung berisi penuh pasir timah. Tubuh anak itu terlihat ringkih. Jalannya sempoyongan. Pakaian dan wajahnya dipenuhi lumpur. Rambutnya mengerak. Dan giginya tampak menguning ketika Achmad menegurnya.

“Aku harus bekerja, Bang Amat,” kata Sobri singkat.

Anak itu kemudian berjalan lurus menuju gudang-gudang yang dikelilingi pagar kawat dan dijaga ketat beberapa polisi. Gudang-gudang itu berada kurang lebih dua kilometer dari rumah Achmad. Di bagian halaman depannya terdapat papan besar bertuliskan: Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton.

Keesokan paginya, setelah mengangsu air dari perigi belakang rumah bersama adik-adiknya, Achmad mendatangi rumah Sobri. Rumah itu adalah rumah panggung yang kayu-kayunya sudah lapuk dan berjamur. Atap rumah berbahan sirap yang sudah rompal-rompal. Saat Achmad datang, Sobri sedang merebus singkong di pekarangan rumah menggunakan kayu bakar yang ia kumpulkan sendiri dari hutan. Di dalam rumah, ada neneknya yang sedang terbaring sakit. Anak itu memang hanya tinggal berdua dengan neneknya.

Pagi itu keduanya makan singkong rebus sembari mengobrol macam-macam. Dari titik inilah Achmad tahu bahwa hidup Sobri sama sekali berbeda dengan hidupnya. Anak itu tidak pernah sekolah. Ia juga tak punya pilihan lain selain bekerja sebagai buruh tambang ketika neneknya sakit. Setiap hari ia juga kerap kekurangan makanan. Tapi Sobri tetap berusaha. Uang yang ia dapat hanya bisa ia belikan singkong di pasar. Singkong-singkong itu biasanya ia rebus atau bakar. Untuk menemani singkong, biasanya ia mencari iding-iding di hutan. Tanaman itu biasanya ia tumis dengan minyak jelantah.

Itu bukanlah kali pertama dan terakhir Achmad mengunjungi Sobri. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, seperti sudah jadi rutinitas bagi Achmad untuk mendatangi kawannya itu selepas salat Subuh dan mengangsu air dari perigi. Di waktu-waktu tertentu, Achmad biasanya membawakan beras untuk Sobri. Beras itu diam-diam ia ambil dari gentong di dapur rumahnya, dan dibawanya menggunakan kain sarung. Di waktu lain, Achmad membawa ikan-ikan, yang didapatnya dari mengutil di kapal nelayan milik Haji Ismail, kakeknya dari sebelah ayah yang seorang juragan ikan nomor wahid di Tanjung Pandan.

Sobri senang bukan kepalang, karena ada waktu-waktu tertentu baginya dan sang nenek bisa makan enak, tak melulu singkong rebus atau singkong bakar. Kesenangan Sobri makin bertambah-tambah ketika suatu waktu Achmad baru saja disunat. Perayaan sunat itu kemudian dibarengi pula dengan khatam Alquran. Sobri turut datang ke rumah kawannya itu. Di sana ia bisa makan bermacam-macam makanan. Rendang daging, ayam bumbu ketumbar, sate ikan tenggiri, sambal goreng ati, dan masih banyak lagi. Sobri juga pulang membawa beberapa kembang telur yang dibungkus dengan kertas warna-warni.

Namun, beberapa waktu kemudian, terhamparlah suatu kejadian yang lagi-lagi menusuk perasaan Achmad. Pada suatu malam, setelah pulang dari gudang-gudang penyimpanan timah, Sobri ikut beberapa buruh tambang pergi ke gedung societeit. Tempat itu sudah penuh dengan meneer-meneer dan noni-noni Belanda, juga tuan-tuan Inggris. Semuanya tengah bersiap menonton pertunjukkan film terbaru. Sobri dan beberapa buruh lantas mengintip pertunjukkan film dari luar gedung. Sialnya, aksi mereka kedapatan seorang polisi yang sedang berjaga. Para buruh lari kocar-kacir, namun Sobri tertangkap. Anak itu langsung dihajar. Tubuhnya jatuh ke tanah. Kemudian wajahnya terkena hantaman sepatu lars polisi itu. Tak cukup, ia kemudian diseret seperti hewan ternak, menuju tangsi polisi di seberang gedung societeit.

Aksi polisi yang menyeret-nyeret tubuh Sobri itu pun jadi tontonan noni-noni Belanda yang sedang melintas. Achmad ketika itu baru saja pulang dari pelabuhan. Sebagaimana kebiasannya, di hari-hari tertentu ia memang mengutil ikan di kapal nelayan milik Haji Ismail selepas shalat Isya. Ikan-ikan itu ia jinjing menggunakan karung goni. Ketika melintas di depan gedung societeit, ia awalnya tidak yakin kalau yang diseret-seret polisi itu Sobri. Tapi, suara raungan minta ampun yang terdengar keras segera meyakinkannya bahwa itu memang benar Sobri kawannya.

“Sobri!! Sobri!!”

Achmad berteriak sembari menghambur ke tangsi polisi. Di tempat itu Sobri kini duduk bersimpuh dan dikelilingi beberapa polisi. Saat Achmad hendak menghampiri, polisi yang tadi menyeret Sobri menghadang. Achmad melawan. Ia menghajar polisi itu dengan karung goni berisi ikan. Namun polisi itu mudah saja menangkis dan merebut karung goni dari tangannya. Karung goni itu pun dilempar ke jalan. Ikan-ikan berhamburan, terkapar dan menggelepar-gelepar di tengah jalan. Achmad masih mencoba melawan si polisi dengan tinjunya. Namun, meskipun tubuhnya besar, ternyata tenaganya tidak cukup kuat. Maka polisi itu mudah saja menahan tinjunya lalu memiting tangannya. Achmad langsung tak berdaya.

Kini, dengan mata sendiri Achmad hanya bisa melihat kawannya dirisak para polisi.

“Dasar monyet!” bentak salah satu polisi persis di depan wajah Sobri.

Kemudian polisi-polisi itu secara bergantian menempeleng wajah Sobri. Anak itu merintih kesakitan. Dan suara tangisnya terdengar lirih.

Sejak peristiwa itu, Achmad jadi rajin berlatih tinju. Kebenciannya terhadap polisi sudah tak tertahankan. Mula-mula ia berlatih dengan memukul-mukul pohon pisang di belakang rumah; lalu pohon gelam di tepi sungai; dan setelahnya pohon ulin di tengah hutan. Ia pun berjanji akan melindungi Sobri, kalau-kalau ada polisi lagi yang merisaknya.

Perkawanan dua anak manusia itu pun makin kuat. Achmad tetap rajin mengumandangkan azan di waktu Magrib dan Isya. Sobri sesekali datang ke surau jika ia dapat pulang lebih awal setelah bekerja. Semua berjalan sebagaimana biasanya hingga akhirnya Achmad lulus dari Hollandsch-Inlandsche School, dan memutuskan untuk pergi ke luar pulau.

“Aku ingin ke Batavia,” kata Achmad kepada Sobri sembari menikmati singkong bakar di pagi hari. “Aku akan melanjutkan sekolah di sana,” pungkasnya.

Setelahnya Achmad menyampaikan hajatnya itu kepada Abdullah. Sang ayah mendukung penuh. Sebagaimana orang-orang Belitung pada umumnya, Abdullah hanya mensyaratkan empat hal kepada putranya jika ingin merantau ke luar pulau: pandai memasak, pandai mencuci pakaian, sudah disunat, dan sudah khatam mengaji. Tentu Achmad sudah memenuhi semua syarat itu. Maka pergilah ia ke Batavia, di usianya yang baru menginjak tiga belas tahun. Surau di Jalan Belantu itu pun kehilangan muazinnya yang bersuara keras dan merdu.

Mulanya Achmad ingin mendaftar di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), tapi pendaftaran sekolah itu sudah tutup ketika ia tiba di Batavia. Ia akhirnya diterima bersekolah di Middestand Handel School (MHS). Tahun-tahun pun berlalu. Satu hal yang baru diketahui Abdullah kemudian adalah bahwa Achmad tidak pernah menyelesaikan sekolahnya di MHS. Gegap gempita Batavia telah menyeret Achmad pada denyut gerakan dan perubahan kota itu. Hal itu kian tak terbendung tatkala Belanda pergi dan Jepang menguasai kota. Komunikasi Batavia dan Belitung pun terputus. Dan militer Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta.

Abdullah baru menerima lagi surat dari anak sulungnya pada tahun-tahun berikutnya. Lewat surat, Achmad mulai banyak bercerita tentang urusan-urusan politik. Ia bercerita tentang keterlibatannya di partai bernama Gerindo. Ia menyebut nama Amir Syarifuddin sebagai pendiri dan tokoh penting partai. Ia juga menyebut-nyebut nama Dr Adnan Kapau Gani dan Mr Mohammad Yamin. Selain itu, Achmad juga bercerita tentang asrama Menteng 31, yang disebutnya sebagai tempat berkumpul para pemuda antifasis. Di tempat itu ada kawannya yang bernama Chaerul Saleh, pria Minang yang selalu mengenakan peci hitam. Juga Wikana, pemuda kurus kering yang selalu mengenakan kaca mata bulat.

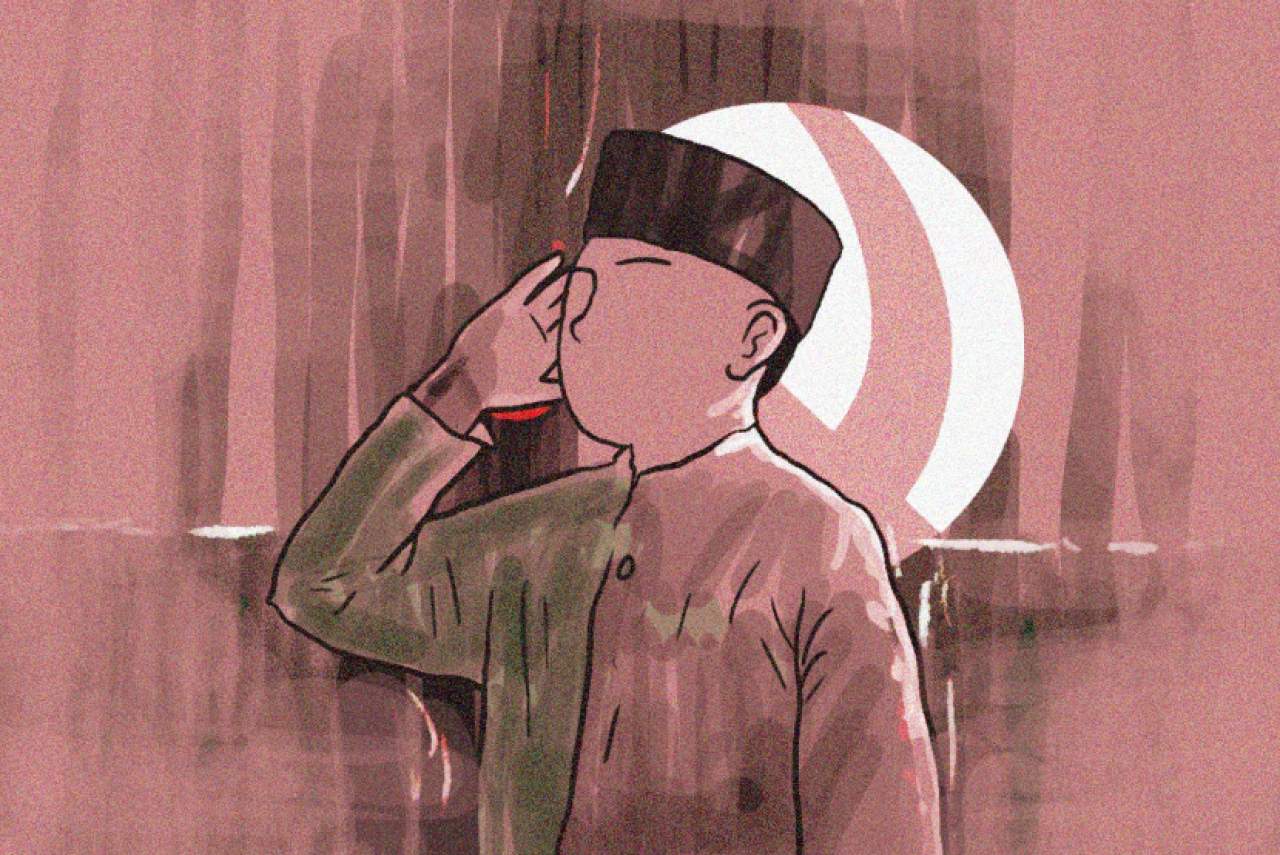

Sejak kepergian Achmad, yang biasanya mengumandangkan azan di surau adalah Abdullah sendiri. Terkadang adik iparnya, Abdurrachim. Tapi, baik dirinya maupun Abdurrachim kian menua. Rasanya makin tak sanggup ia mengumandangkan azan keras-keras. Kini laki-laki itu berjalan gontai menuju surau. Rumah-rumah penduduk di Jalan Belantu seolah tak berdaya menahan cengkeraman penjajahan dan makin tenggelam dalam kemiskinan. Ia pun menengadah, menantang langit senja yang kian merekah. Lalu ia baca lagi surat dari Achmad yang ia simpan di balik sarung. Tadi pagi ia sudah pergi ke kantor Burgelijske Stand. Tapi, ia tetap tak bisa membayangkan kalau kini tak ada lagi nama Achmad Aidit—nama yang ia sematkan pada anaknya sejak lahir, karena anak itu telah memilih untuk berganti nama: Dipa Nusantara Aidit.

Catatan:

Hollandsch-Inlandsche School (HIS): Sekolah tingkat dasar untuk anak-anak keturunan bumiputra pada masa Hindia Belanda.

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO): Sekolah menengah pertama pada masa Hindia Belanda.

Middestand Handel School (MHS): Sebuah sekolah dagang pada masa Hindia Belanda, berlokasi di Batavia.

Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB): Perusahaan tambang timah swasta Belanda di Belitung. Sebelum 1924 bernama Billiton Maatschappij.

Iding-iding: Tanaman Pakis.

Gedung societeit: Gedung tempat berkumpulnya para bangsawan (Eropa maupun pribumi). Umumnya digunakan sebagai tempat hiburan.

Burgelijske Stand: Catatan sipil.

Anggit Rizkianto adalah penulis fiksi dan nonfiksi. Lahir di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kini tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai dosen. Buku terbarunya berjudul Pelayaran Terakhir: Kolase Kisah dari Bumi Timah hingga Jawa (Mekar Cipta Lestari, 2024).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.