Resonansi

219 Kali Kudeta di Afrika

Kudeta di Gabon merupakan yang ke-219 kali di seluruh Benua Afrika.

Oleh IKHWANUL KIRAM MASHURI

Afrika kembali diguncang kudeta. Terbaru terjadi pada Rabu (30/8/2023) lalu ketika sekelompok perwira militer di Gabon mengambil alih kekuasaan, beberapa menit setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan kemenangan Presiden Ali Bongo untuk masa jabatan ketiga. Alasan kudeta, hasil pemilu telah dicurangi sehingga tidak memiliki kredibilitas. Setelah mengambil alih kekuasaan, para pemimpin kudeta...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Bimaristan, Prototipe Rumah Sakit Modern Warisan Peradaban Islam

Dunia Islam abad pertengahan mempunyai sistem perawatan orang sakit yang luas dan sebanding dengan rumah sakit modern

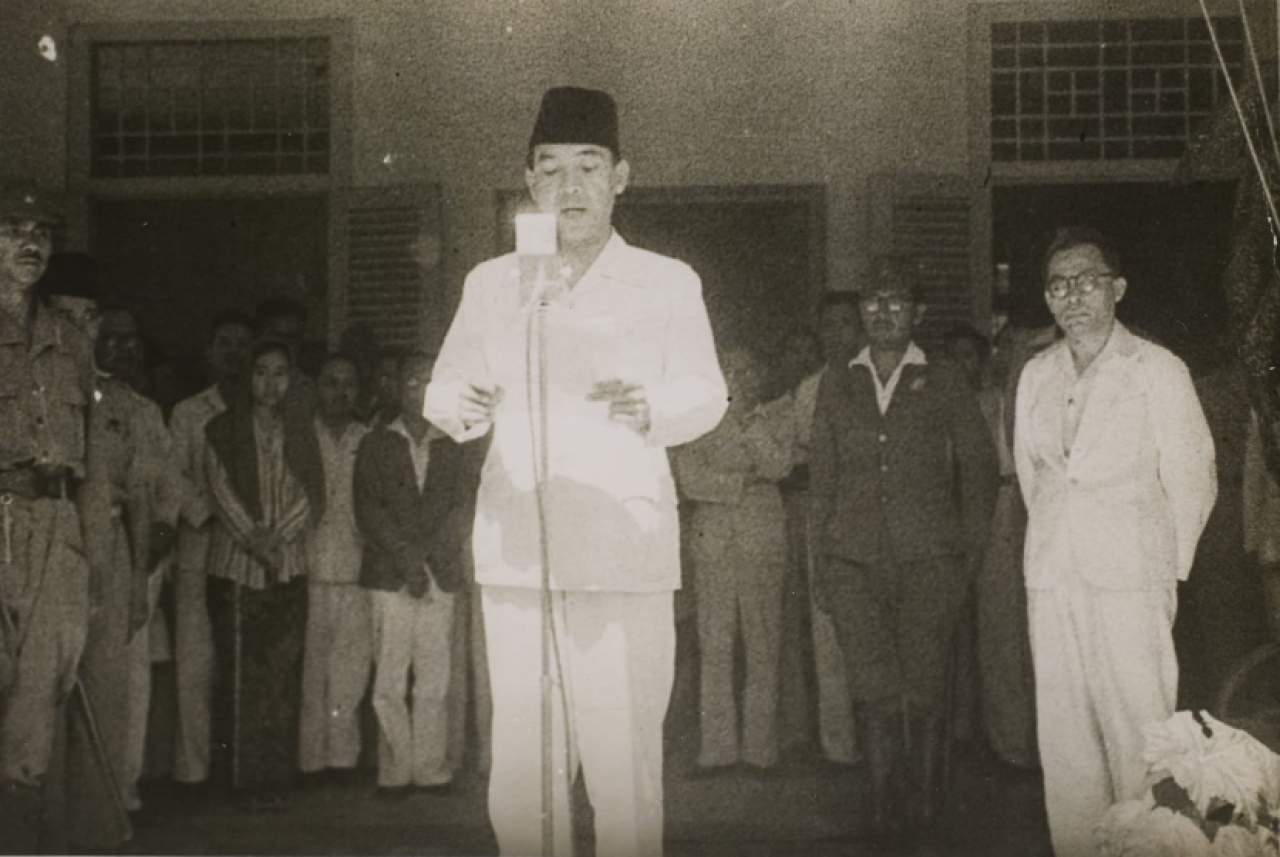

SELENGKAPNYASosok dan Perjuangan Pak Syaf

Syafruddin Prawiranegara adalah seorang pahlawan nasional yang berperan penting pada masa revolusi.

SELENGKAPNYA