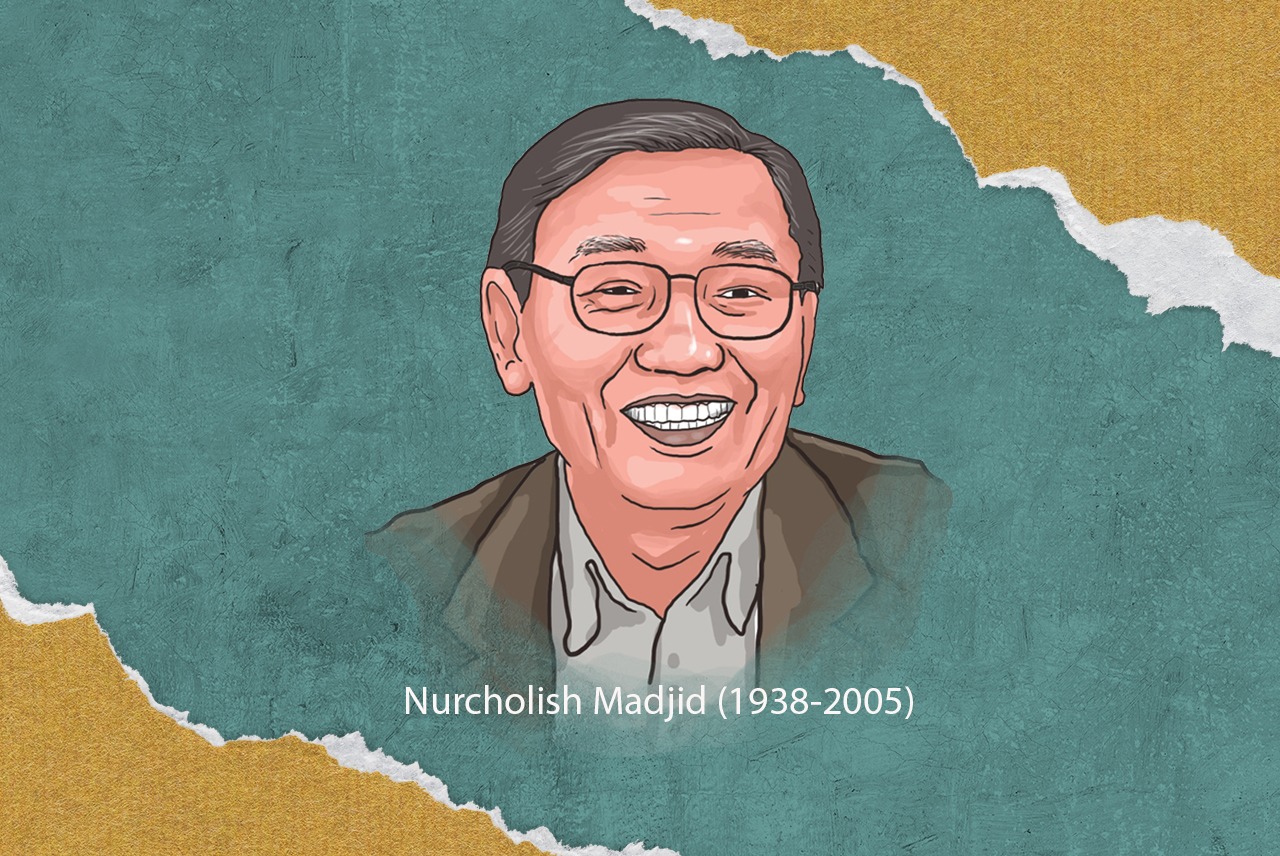

Refleksi

Moral Bangsa

Pak Harto akhirnya jatuh, sebagai korban kesuksesannya sendiri.

Oleh NURCHOLISH MADJID

Tulisan ini melihat secara sepintas dan garis besar perjalanan pembangunan bangsa (nation building) di negara kita, untuk dapat memperkirakan kelanjutan apa seharusnya di masa depan. Mula-mula ialah aspirasi kemerdekaan atau, lebih tepatnya, perlawanan terhadap penjajahan. Tahap-tahap awal aspirasi dan perlawanan itu sangat diwarnai oleh semangat Islam, karena adanya dua faktor. Pertama,...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Gejolak Rindu dengan Backsound Musik Bimbo

Kerinduan kepada Rasulullah jangan sampai membuat jamaah lupa dengan kondisi fisik.

SELENGKAPNYA