Dunia Islam

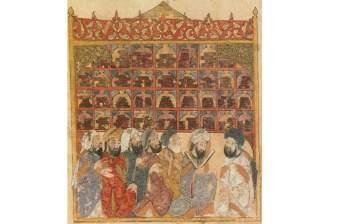

Riwayat Panjang Kesultanan Siak

Kesultanan Siak berdiri sejak awal abad ke-18 M, berpusat di daerah yang kini Provinsi Riau.

Kesultanan Siak Sri Inderapura ikut mewarnai sejarah Islam di Bumi Melayu. Lokasi kerajaan ini berada di tepi Sungai Siak atau yang sekarang termasuk wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Menurut Khairiah dalam artikelnya pada jurnal Sosial Budaya (2014), nama kerajaan itu adalah perpaduan istilah-istilah dalam bahasa Melayu dengan pengaruh India-Sanskerta. Dalam...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Kisah Umar Menolak Hadiah dari Pasukan

Bagi Umar, tidak pantas seorang amirul mukminin menerima hadiah dari pasukan di medan pertempuran.

SELENGKAPNYABabi yang Dianggap Ade Armando tak Selalu Haram

Tidak ada satu pun dalil baik Alquran maupun hadis yang memberikan pengecualian.

SELENGKAPNYAMasjid Simbol Persatuan Negeri Jiran

Masjid Negara Malaysia dibangun dalam konteks mensyukuri kemerdekaan negeri jiran ini.

SELENGKAPNYA