Tokoh

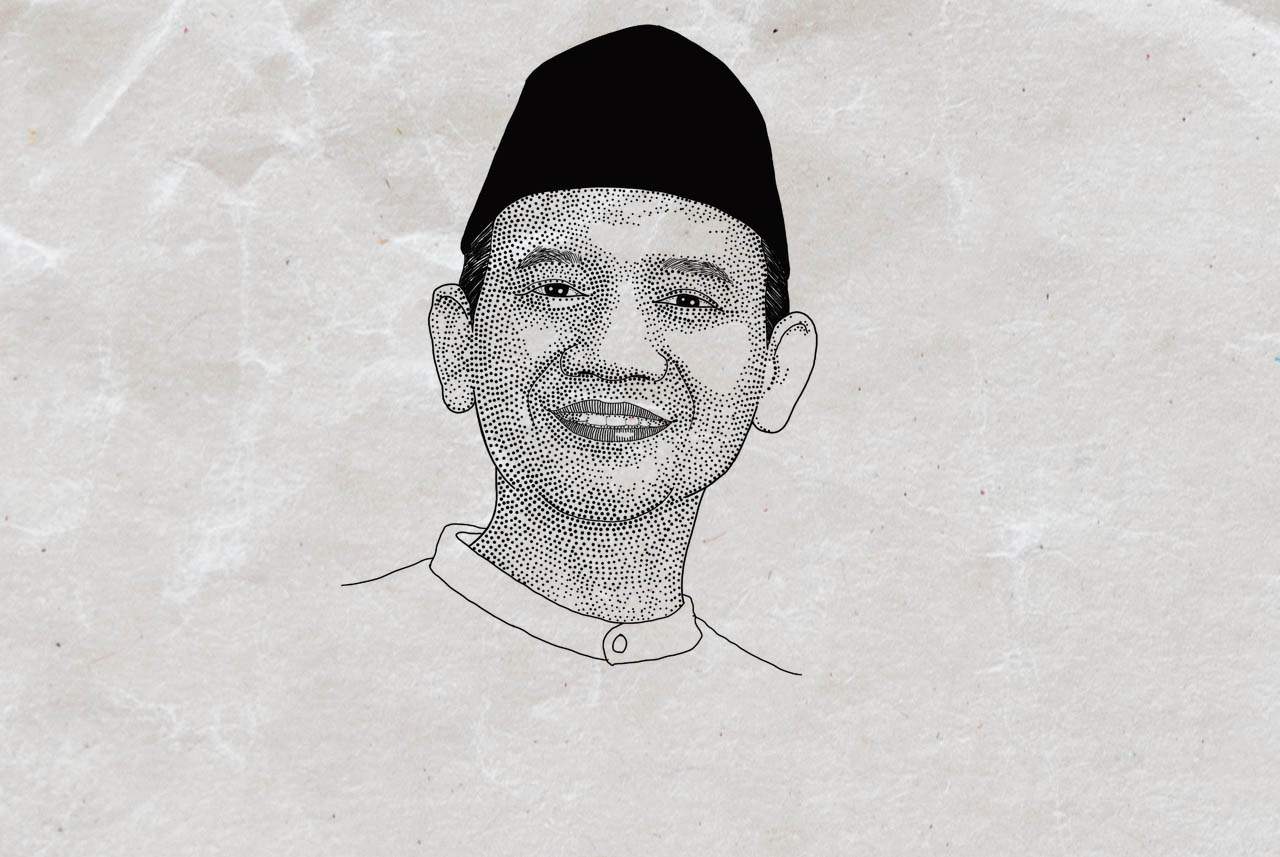

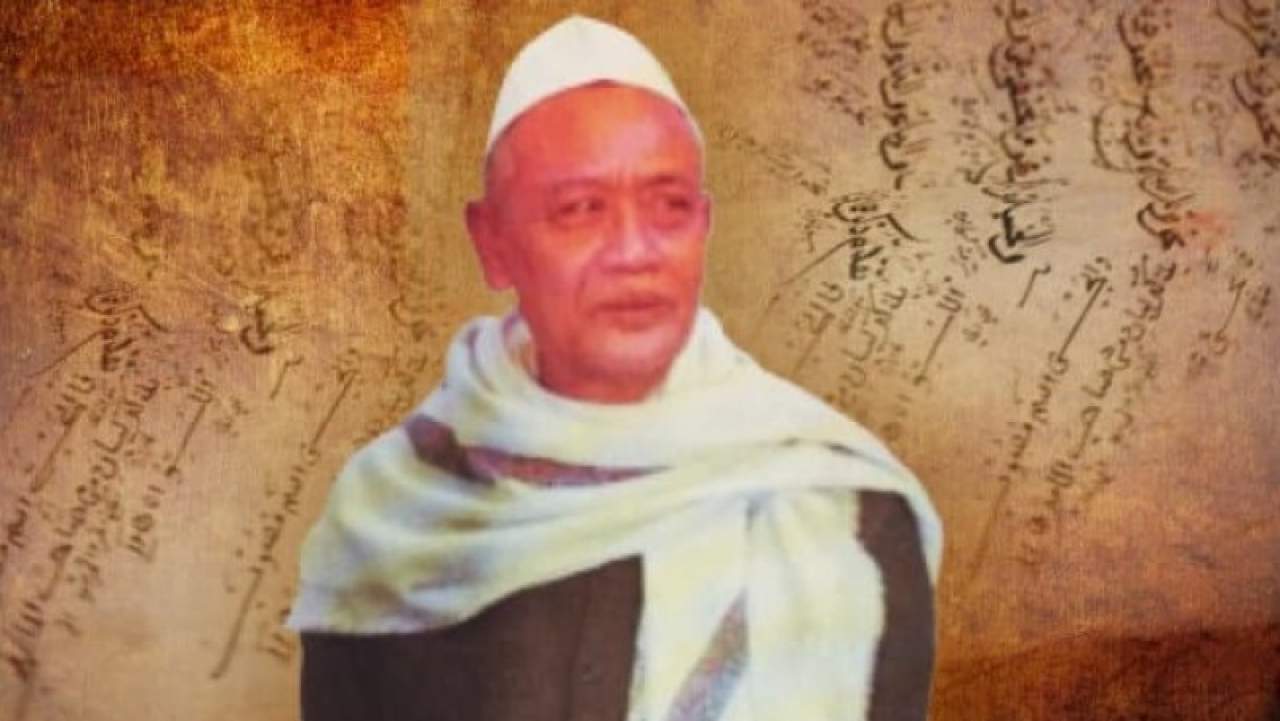

KH Ali Maksum Mengantar Pembenahan Pendidikan Pesantren

Hampir separuh hidupnya diabdikan bagi pembinaan pendidikan di pesantren.

Pendidikan agama perlu diterapkan sejak dini untuk membentuk akhlak dan pribadi mulia. Dalam hal ini, pondok pesantren turut memegang peranan penting. Sistem pendidikan pesantren telah terbukti dapat mencetak tenaga-tenaga andal, baik di bidang agama maupun bidang ilmu lain. Dan kesuksesan tersebut, agaknya tidak bisa dipisahkan dari sumbangsih seorang tokoh...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Menikah di KUA Biar Hemat

Ada tuntunan yang harus dilakukan saat menikah di KUA menjadi pilihan.

SELENGKAPNYAMasalah Pernikahan Beda Agama

Pernikahan dalam Islam bukan semata ikatan adat, tetapi ikatan agama dan dan akidah sekaligus.

SELENGKAPNYANegara-Bangsa dalam Sejarah Islam

Kaum Muslimin di sepanjang histori mengalami berbagai bentuk pemerintahan.

SELENGKAPNYA