Tema Utama

Mu'tazilah Dalam Sejarah

Washil akhirnya dikenang sebagai pemuka pertama aliran Mu’tazilah.

OLEH HASANUL RIZQA

Pada abad pertama Hijriyah, kemelut politik di tengah umat merambat ke ranah kalam. Segolongan yang meresponsnya ialah Mu'tazilah. Arogansinya menimbulkan masalah, terutama kala Zaman Mihnah.

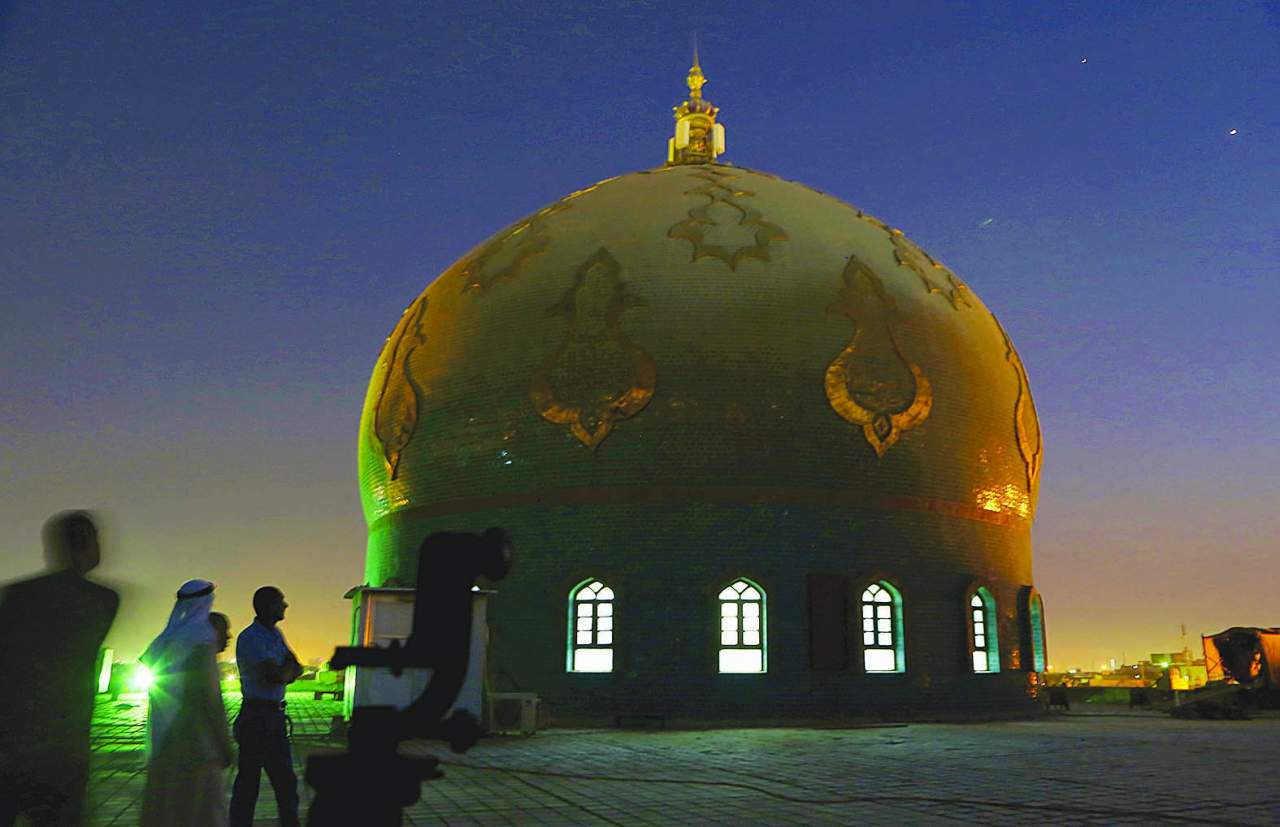

Basrah Titik Timbul Mu’tazilah

Jauh sebelum adanya Baghdad, peradaban Islam telah memunculkan kota besar di Negeri Irak. Salah satunya adalah Basrah. Kota ini berlokasi di Shatt al-Arab, yakni daerah muara yang mempertemukan aliran Sungai Tigris dan Eufrat.

Basrah mulanya dibangun sebagai bagian dari operasi militer. Menurut catatan sejarah, pada 634 Khalifah Umar bin Khattab menginstruksikan pendirian kamp tentara di sana. Pasukan Muslim tersebut dipimpin Utbah bin Ghazwan.

Sang Amirul Mukminin mengirim Utbah ke Basrah—yang saat itu masih bernama Ubullah. Panglima itu bertugas membebaskan wilayah tersebut dari kendali Persia. Raja Persia, Kisra, diketahui hendak menjadikan daerah dekat pesisir Teluk itu basis balatentaranya.

Perlawanan pasukan Kisra sia-sia. Ubullah jatuh ke tangan Islam. Sejak saat itu, namanya menjadi al-Basrah. Arti harfiahnya adalah '(menara) pengawas'. Itu mungkin berkaitan dengan tujuan awal direbutnya kota ini sebagai sebuah titik pengawasan Muslimin terhadap kekuatan Persia.

Perlawanan pasukan Kisra sia-sia. Ubullah jatuh ke tangan Islam. Sejak saat itu, namanya menjadi al-Basrah.

Utbah membangun Basrah dengan pertama-tama merancang sebuah masjid besar. Tempat ibadah itu lantas menjadi titik pusat kota. Di sekitarnya, area permukiman dibangun. Kawasan tersebut dibagi menjadi sejumlah blok (khitta). Tiap suku Arab dan lokal yang telah berbaiat kepada khalifah diperkenankan untuk mengembangkan khitta masing-masing di sana.

Dari tahun ke tahun, Basrah kian berkembang pesat. Di kota tersebut, banyak bermunculan tokoh agama dan politik. Mereka mengikuti dinamika yang terjadi dalam negeri Islam, terutama pusat kekhalifahan yang waktu itu masih berada di Madinah al-Munawwarah.

Pada 644 M atau 24 Hijriyah, Khalifah Umar wafat setelah ditusuk seorang budak Persia. Sosok penggantinya adalah Utsman bin Affan. Pada mulanya, kepemimpinan sahabat yang berjulukan Dzun Nurrain itu tidak banyak menimbulkan polemik. Akan tetapi, akhirnya muncul kelompok-kelompok di luar Madinah yang merasa tidak puas terhadap pemerintahannya.

Malapetaka terjadi sekira 12 tahun sejak Khalifah Utsman menjabat. Segerombolan orang menyerbu Madinah dengan tujuan menyerang sang khalifah. Mereka datang dari pelbagai daerah, termasuk Basrah.

Pada 17 Juni pada 656 M atau 18 Dzulhijjah 36 H, para pemberontak ini dapat merangsek rumah sasarannya. Dzun Nurrain pun gugur sebagai syuhada.

Peristiwa terbunuhnya Utsman menjadi spiral yang menimbulkan masalah-masalah besar di kemudian hari. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, berjuang ekstra keras untuk meneguhkan stabilitas politik di seluruh wilayah Islam. Ia mendapatkan pertentangan dari ‘Aisyah binti Abu Bakar dan, selanjutnya, Mu’wiyah bin Abi Sufyan.

Peristiwa terbunuhnya Utsman menjadi spiral yang menimbulkan masalah-masalah besar di kemudian hari.

‘Aisyah sangat terpukul dengan terbunuhnya Utsman sehingga menuntut agar pembunuh Dzun Nurrain segera diadili. Sementara, Ali pun dalam posisi sulit. Sepupu Nabi SAW itu sesungguhnya enggan diangkat menjadi amirul mu'minin setelah wafatnya Utsman.

Namun, keadaannya dilematis. Kalaupun mundur, ia juga tidak bisa. Sebab, mayoritas Muslimin mendesaknya agar bersedia dibaiat demi situasi kondusif Madinah. Akhirnya, ia setuju memikul beban berat itu.

Ali tidak mau menyerahkan para perusuh yang telah membunuh Utsman, mengingat jumlah mereka ribuan orang. ‘Aisyah menganggap penolakan ini sebagai alasan untuk menentang Ali. Sang ummul mu'minin didukung sejumlah sahabat, termasuk Zubair bin Awwam. Dengan diiringi pendukungnya, ‘Aisyah lalu pindah ke Basrah untuk menggalang kekuatan.

Ali lantas memimpin sejumlah pasukan ke kota itu. Ada dua sumber tentang permulaan perang terbuka. Pertama, peranan Abdullah bin Saba—pendiri Syiah. Waktu itu, dialog terus dilakukan antara pihak Ali dan ‘Aisyah. Namun, di tengah kegelapan malam Ibnu Saba menyerang pengikut ‘Aisyah. Simpatisan ‘Aisyah mengira, kubu Ali memulai keributan. Sementara, Ali sendiri mendapatkan berita dari pengikut Ibnu Saba, simpatisan ‘Aisyah telah menyerbu secara tiba-tiba.

Sumber kedua dituturkan Ali Audah dalam biografi Ali bin Abi Thalib (2016). Saat berjumpa, Ali bin Abi Thalib mengingatkan Zubair, “Ingatkah Anda ketika Rasulullah berkata kepada Anda, engkau akan memerangi aku (Ali) dengan cara yang tak adil?”

Mendengar hadis itu, Zubair tersadar. Ia lantas kembali ke ‘Aisyah dan menyatakan mundur.

Awalnya, para pengikut ‘Aisyah hendak meletakkan senjata. Namun, tiba-tiba seorang pengikut Ali meregang nyawa akibat terkena lesatan anak panah. Ali sempat menyeru para pengikutnya agar tak membalas. Namun, mereka kian tak sabar.

Kontak senjata pun tak terelakkan. Saat keributan mereda, ‘Aisyah keluar dari tendanya. Ia diusung dalam sebuah pelangkin berlapis besi yang diletakkan di atas unta besar berselimut kain kulit harimau. Itulah mengapa pertempuran di Basrah ini dinamakan Perang Unta.

Melihat ‘Aisyah diusung, Ali berteriak agar seseorang menebas kaki belakang unta tersebut. Sebab kalau tidak begitu, pertempuran tidak akan benar-benar berhenti. Beberapa hari kemudian, ‘Aisyah dikawal untuk pulang ke Madinah. Baik Ali maupun ‘Aisyah sama-sama menyesalkan keterlibatan mereka dalam Perang Unta.

Munculnya Khawarij

Kira-kira setahun sesudah Perang Unta, Khalifah Ali terpaksa menghadapi Mu’awiyah bin Abi Sufyan dalam Perang Siffin. Resminya, Mu’awiyah merupakan gubernur Syam (Suriah) saat itu, tetapi pengaruhnya di kawasan luar Arab hampir-hampir menyamai sang khalifah.

Gubernur tersebut juga menuding Ali tidak pernah berniat mengadili para pembunuh Utsman. Karena itu, sosok yang akhirnya mendirikan Dinasti Umayyah tersebut memerangi kubu Ali.

Perang Siffin coba diselesaikan dengan damai, yakni jalan arbitrase (tahkim). Cara itu sesungguhnya biasa dipakai pada zaman Jahiliyah. Segolongan tentara Ali kemudian tidak setuju dengan langkah tersebut, apalagi setelah mengetahui kubu sang khalifah diperdaya dalam arbitrase. Tidak puas dengan keadaan itu, mereka pun meninggalkan kepemimpinan Ali dan membentuk kekuatan sendiri.

Tidak puas dengan keadaan itu, mereka pun meninggalkan kepemimpinan Ali dan membentuk kekuatan sendiri.

Kelompok inilah yang akhirnya terkenal dengan sebutan kaum Khawarij. Menurut Prof Harun Nasution dalam Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (1995), nama khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti ‘keluar'. Maknanya, mereka adalah yang telah keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib.

Kaum khawarij tidak hanya mempersoalkan urusan politik kepemimpinan, tetapi sangat lebih jauh lagi, yakni keislaman dan keimanan. Mereka menjadikan tafsirnya sendiri atas surah al-Maidah ayat 44 sebagai pegangan. Kalimat terakhir dari firman Allah itu berarti, “Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah (bi maa anzalallahu), maka mereka itulah orang-orang kafir.”

Menurutnya, baik Ali maupun Mu’awiyah justru mengikuti tradisi Jahiliyah, yakni tahkim, bukan kepada bi maa anzalallahu. Dalam pandangan Khawarij, kedua orang itu telah berbuat dosa besar sehingga menjadi kafir. Karena telah murtad, darahnya pun dinilai halal untuk ditumpahkan.

Dalam pandangan Khawarij, kedua orang itu telah berbuat dosa besar sehingga menjadi kafir.

Ekstremis Khawarij yang dipimpin Abdullah bin Wahab ar-Rasibi merencanakan pembunuhan terhadap Ali dan Muawiyah. Sang gubernur Syam lolos. Tidak demikian halnya dengan Ali. Ayahanda Hasan dan Husain itu syahid dibunuh saat sedang memimpin shalat Subuh di Masjid Kufah.

Sepeninggalan Ali, kaum Khawarij semakin membabi-buta. Mulanya, mereka “hanya” menstampel siapa pun Muslim yang telah melakukan dosa besar sebagai kafir. Belakangan, anggapannya menjadi lebih ekstrem. Yang mereka akui sebagai orang Islam hanyalah orang Islam yang menganut ajaran-ajaran Khawarij. Di luar itu, mereka merasa wajib untuk memeranginya.

Harun menuturkan, sebagai reaksi terhadap pandangan Khawarij, maka muncul golongan Murji’ah. Kalau menurut kaum Khawarij, perbuatan dosa besar dapat menghilangkan iman dalam hati sehingga pelakunya layak dicap sebagai orang kafir.

Sementara, dalam pendapat kaum Murji’ah, yang penting dalam soal iman dan kufur ialah pengakuan dalam hati, bukan perbuatan empiris. Perbuatan tidak berpengaruh apa-apa atas iman.

Inilah mengapa kelompok tersebut dinamakan murji’ah karena mereka menunda masalah penghakiman hingga Hari Akhir. Kata arja’a yang menjadi asal dari murji’ah mengandung arti ‘menunda’ atau ‘memberi harapan.’

Baginya, biarlah nanti Allah yang memutuskan nasib akhir seorang atau para Muslim pendosa besar. Kalau diampuni-Nya, pendosa itu akan masuk surga. Kalau tidak diampuni, pendosa akan dihukum terlebih dahulu di neraka sesuai kadar dosa yang telah diperbuatnya. Begitu sudah selesai dengan siksa neraka, tempat kembalinya adalah surga.

Harun mengatakan, masalah dosa besar dan status keimanan/kekufuran pembuat dosa besar hangat diperbincangkan pada abad pertama Hijriyah, terutama sesudah kemunculan Khawarij dan Murji’ah. Banyak pertanyaan diajukan kepada para pendakwah mengenai persoalan tersebut.

Di Basrah, ada seorang ulama besar yang menjadi tempat orang-orang bertanya dan memetik hikmah. Dialah Hasan al-Bashri.

Basrah sebagai salah satu kota dengan geliat keilmuan pada waktu itu pun larut dalam tren demikian. Di sana, ada seorang ulama besar yang menjadi tempat orang-orang bertanya dan memetik hikmah. Dialah Hasan al-Bashri (642-748 M).

Suatu hari, dalam majelisnya, Hasan al-Bashri membahas tentang iman dan dosa besar. Sebelum sempat menjawab pertanyaan dari salah satu hadirin, seseorang yang bernama Washil bin ‘Atha’ (699-748 M) menyela sambil berseru, “Pelaku dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir.”

Sesudah itu, Washil keluar meninggalkan majelis tersebut untuk membentuk kelompok sendiri. Lelaki inilah yang akhirnya dikenang sebagai pemuka pertama aliran Mu’tazilah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.