Opini

Quo Vadis BPR

BPR harus mampu mereposisi dirinya lebih dulu.

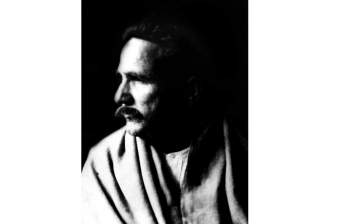

HARYO KUNCORO, Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

Sorotan tajam yang tertuju pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak membuat lembaga ini berkecil hati. OJK meresponsnya dengan menginisiasi arsitektur Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Arsitektur BPR dan BPR syariah (BPRS) ini dipicu maraknya kecurangan oleh BPR.

Praktik tidak fair itu berujung pada kebangkrutan dan likuidasi BPR. Sampai Oktober 2020, misalnya, sudah enam BPR dicabut izin usahanya dan puluhan lainnya berada dalam pantauan khusus OJK.

Dilihat dari kronologi sejarahnya, kemunculan BPR secara masif dipicu Pakto 88 (Paket Kebijakan Deregulasi Oktober 1988). Dengan setoran modal awal saat itu ‘hanya’ Rp 50 juta, investor bisa dengan mudah mendirikan BPR.

Misi utama pelonggaran BPR hingga kecamatan, untuk memobilisasi dana masyarakat. Deregulasi perbankan diluncurkan demi menunjang pertumbuhan ekonomi pedesaan, sekaligus memberantas praktik ijon.

Cerita kecurangan di ranah manajerial berlanjut di arena operasional. Di sektor hulu, dana tabungan atau deposito nasabah tidak dicatat dalam pembukuan.

Namun, dalam perkembangannya banyak keganjilan. Misalnya, investor BPR merangkap jabatan di dewan direksi. Maka itu, tata kelola BPR berjalan sesuai ‘selera’ masing-masing direksi, alih-alih berpakem pada profesionalitas.

Cerita kecurangan di ranah manajerial berlanjut di arena operasional. Di sektor hulu, dana tabungan atau deposito nasabah tidak dicatat dalam pembukuan. Demikian pula, penarikan tabungan oleh oknum pegawai BPR, dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik dana.

Di sektor hilir, BPR banyak menyalurkan kredit fiktif. Jaminan kredit dinilai BPR terlalu tinggi sehingga memungkinkan pembiayaan ganda. Bahkan, dengan jaminan yang belum dipegang, BPR berani mencairkan kredit.

Pun, jaminan kredit diserahkan kepada nasabah meski kredit belum lunas. Persoalan internal di atas, terus berakumulasi dengan faktor eksternal yang sarat nuansa persaingan. Tantangan BPR dewasa ini jauh lebih beragam.

Di antaranya, perkembangan teknologi informasi, persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, dan regulasi yang sangat berbeda. Menjamurnya layanan financial technology atau teknologi financial (tekfin) membuat masyarakat bisa mengakses kredit lewat aplikasi.

Koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, agen laku pandai, serta program sosial BUMN, bisa mengucurkan kredit ke UMKM di pelosok daerah yang menjadi klien utama BPR.

Dalam jangka panjang, BPR akan mengalami ketergantungan yang semakin tinggi pada BPD.

Ketentuan bank umum wajib menyalurkan 20 persen kredit ke UMKM dan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan subsidi bunga kepada pelaku UMKM, juga beririsan dengan pangsa pasar BPR. Dengan biaya dana lebih mahal, BPR semakin terpinggirkan.

Alhasil, arsitektur BPR mutlak harus didesain komprehensif. Ada beberapa opsi mempertahankan BPR. Pertama, integrasi dengan bank komersial sebagai perusahaan induk. Model ini cocok mengingat BPR mencapai 1.600-an unit yang tersebar di Tanah Air.

Upaya ke sana dirintis lewat program Apex, lembaga pelindung, antara BPR dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Lewat bantuan dana bergulir pada rekening giro di BPD, Apex mengatasi ketidaksesuaian dana dan layanan teknis perbankan lainnya.

Namun, program Apex BPR-BPD tak bersifat formal karena hanya berupa komitmen. Bila komitmen itu bisa diwadahi dengan payung yuridis lebih kokoh, program Apex niscaya berkelanjutan. Imbasnya, BPR bisa menjadi wahana BPD mengembangkan sayap usahanya.

Simbiosis mutualisme BPD-BPR lewat Apex, agaknya mereduksi identitas BPR karena program itu seakan menjadi bentuk akuisisi tak langsung BPD atas BPR.

Dalam jangka panjang, BPR akan mengalami ketergantungan yang semakin tinggi pada BPD. Dengan kelemahan di atas, alternatif kedua adalah model bank pedesaan. Format Grameen Bank yang terbukti berhasil di Bangladesh bisa menjadi rujukan.

Dengan begitu, eksistensi dan identitas BPR sebagaimana sejarah awal pendiriannya, yakni melayani jasa perbankan yang menunjang kegiatan ekonomi pedesaan, akan langgeng. Namun, persoalan struktural arsitektur BPR tidak selesai di sini.

Pada akhirnya, apa pun model yang diadopsi dalam arsitektur BPR, BPR tidak boleh lagi terkungkung oleh masalah internalnya.

Model bank pedesaan kurang ideal jika dihadapkan pada tuntutan zaman. Atribut sebagai ‘bank pedesaan’ dengan sendirinya memberi kesan BPR ‘membatasi diri’, untuk tak menyebut ‘menutup diri’. Segmentasi BPR berbenturan dengan strategi pemasarannya.

Jadi, model bank komunitas seperti di AS bisa menjadi jalan tengah. Sebagai bank komunitas yang tidak terafiliasi bank besar, BPR bisa mempertahankan jati diri sebagai ‘bank wong cilik’, tapi tetap dengan sentuhan tata kelola modern.

Jika prototipe bank komunitas yang didamba, profil BPR wajib berubah. BPR tidak bisa sampai taraf bank komunitas tanpa menerapkan layanan digital.

Sebagai komparasi, bank komunitas di AS bisa memberikan kartu kredit kepada 1.000 orang. Itu kecil, tetapi kesamaan playing field-lah yang bisa ditonjolkan.

Pada akhirnya, apa pun model yang diadopsi dalam arsitektur BPR, BPR tidak boleh lagi terkungkung oleh masalah internalnya. Dalam sejarah, tidak ada bank bangkrut gara-gara kalah bersaing, tetapi berawal dari salah pengelolaan.

Intinya, BPR harus mampu mereposisi dirinya lebih dulu. Quo vadis BPR(S).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.